Краткая биография Добролюбов

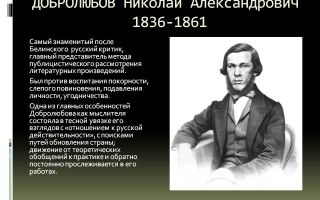

ДОБРОЛЮБОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1836−1861), русский критик, публицист. Родился 24 января (5 февраля) 1836 в Нижнем Новгороде в семье священника. Отец был хорошо образованным и уважаемым в городе человеком, членом консистории. Добролюбов, старший из восьми детей, получил начальное образование дома под руководством учителя-семинариста.

Огромная домашняя библиотека способствовала раннему приобщению к чтению. В 1847 Добролюбов поступил в последний класс Нижегородского духовного училища, в 1848 – в Нижегородскую духовную семинарию. В семинарии был первым учеником и, кроме необходимых для учебы книг, “читал все, что попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, романы, – всего больше романы”.

Реестр прочитанных книг, который вел Добролюбов, записывая в него свои впечатления от прочитанного, насчитывает в 1849-1853 несколько тысяч названий. Добролюбов вел также дневники, писал Заметки, Воспоминания, стихи (“В свете все живут обманом…, 1849, и др.), прозу (Приключения на масленице и его следствия (1849), пробовал свои силы в драматургии.

Вместе со своим соучеником Лебедевым выпускал рукописный журнал “Ахинея”, в котором в 1850 поместил две статьи о стихах Лебедева. Собственные стихи посылал в журналы “Москвитянин” и “Сын отечества” (не были опубликованы). Добролюбов писал также статьи для газеты “Нижегородские губернские ведомости”, собирал местный фольклор (более тысячи пословиц, поговорок, песен, преданий и т. п.

), составил словарь местных слов и библиографию по Нижегородской губернии. В 1853 оставил семинарию и получил разрешение Синода учиться в Петербургской духовной академии. Однако по приезде в Петербург он сдал экзамены в Главный педагогический институт на историко-филологический факультет, за что был уволен из духовного звания.

В годы учебы в институте Добролюбов изучал фольклор, написал Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева (1854), О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах (1854) и др. работы. В 1854 Добролюбов пережил духовный перелом, который он назвал “подвигом переделыванья” себя.

Разочарованию в религии способствовала потрясшая Добролюбова почти одновременная смерть матери и отца, а также ситуация общественного подъема, связанного со смертью Николая I и Крымской войной 1853−1856.

Добролюбов начал бороться со злоупотреблениями институтского начальства, вокруг него образовался кружок оппозиционно настроенных студентов, обсуждавших политические вопросы и читавших нелегальную литературу. За сатирическое стихотворение, в котором Добролюбов обличал царя как “державного барина” (На 50-летний юбилей его превосходительства Ник. Ив. Греча, 1854), был посажен в карцер.

Через год Добролюбов направил Гречу вольнолюбивое стихотворение 18 февраля 1855 года, которое адресат переслал в III-е отделение. В стихотворном памфлете Дума при гробе Оленина (1855) Добролюбов призывал к тому, чтобы “раб… топор на деспота поднял”.

В 1855 Добролюбов начал выпускать нелегальную газету “Слухи”, в которой помещал свои стихи и заметки революционного содержания – Тайные общества в России 1817−1825, Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев и др. В том же году познакомился с Н. Г. Чернышевским, в котором его потрясло наличие “ума, строго-последовательного, проникнутого любовью к истине”.

Чернышевский привлек Добролюбова к сотрудничеству в журнале “Современник”. Публикуемые в журнале статьи Добролюбов подписывал псевдонимами (Лайбов и др.). В привлекшей общественное внимание статье Собеседник любителей российского слова (1856) обличал “темные явления” самодержавия. В “Современнике” появились статьи Добролюбова Несколько слов о воспитании по поводу “Вопросов жизни” г.

Пирогова (1857), Сочинения гр. В. А. Соллогуба (1857) и др. В 1857 по предложению Чернышевского и Некрасова Добролюбов возглавил отдел критики “Современника”. В 1857 Добролюбов блестяще окончил институт, но за вольнодумство был лишен золотой медали. Некоторое время работал домашним наставником у кн. Куракина, а с 1858 стал репетитором по русской словесности во 2-м кадетском корпусе.

Продолжал активно работать в “Современнике”: только в 1858 им было опубликовано около 75 статей и рецензий, рассказ Делец и несколько стихотворений. В статье О степени участия народности в развитии русской литературы (1958) Добролюбов дал оценку русской литературе с социальной точки зрения.

К концу 1858 Добролюбов уже играл центральную роль в объединенном отделе критики, библиографии и современных заметок “Современника”, оказывал влияние на выбор художественных произведений для публикации.

Его революционно-демократические взгляды, выраженные в статьях Литературные мелочи прошлого года (1859), Что такое обломовщина? (1859), Темное царство (1859) сделали его кумиром разночинной интеллигенции. В своих программных статьях 1860 Когда же придет настоящий день? (разбор романа И.

Тургенева Накануне, после которого Тургенев разорвал отношения с “Современником”) и Луч света в темном царстве (о драме А. Н. Островского Гроза) Добролюбов прямо призывал к освобождению родины от “внутреннего врага”, каковым считал самодержавие. Несмотря на многочисленные цензурные купюры, революционный смысл статей Добролюбова был очевиден.

Добролюбов писал и для “Свистка” – сатирического приложения к “Современнику”. Работал в жанрах стихотворной пародии, сатирического обозрения, фельетона и др., скрываясь за образами “барда” Конрада Лилиеншвагера, “австрийского поэта-шовиниста” Якова Хама, “юного дарования” Антона Капелькина и др. вымышленных персонажей.

Из-за интенсивной работы и неустроенной личной жизни усилилась болезнь Добролюбова. В 1860 он лечил туберкулез в Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Политическая ситуация в Западной Европе, встречи с известными деятелями революционного движения (З. Сераковский и др.) отразились в статьях Непостижимая странность (1860) и др., в которых Добролюбов усомнился в возможности “мгновенного, чудесного исчезновения всего векового зла” и призвал внимательнее присматриваться к тому, что подсказывает сама жизнь для выхода из несправедливого социального устройства. Несчастливая любовь к итальянке И. Фиокки вызвала к жизни стихи 1861 Еще работы в жизни много…, Нет, мне не мил и он, наш север величавый… и др. В 1861 Добролюбов вернулся в Петербург. В сентябре 1861 в “Современнике” была опубликована его последняя статья Забитые люди, посвященная творчеству Ф. М. Достоевского. В последние дни жизни Добролюбова ежедневно навещал Чернышевский, рядом были Некрасов и другие единомышленники. Чувствуя близость смерти, Добролюбов написал мужественное стихотворение Пускай умру – печали мало…

Умер Добролюбов в Петербурге 17 (29) ноября 1861.

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861 гг.) – русский критик и публицист. Родился в Нижнем Новгороде 24 января (5 февраля) 1836 года. Его отец был священником и членом консистории. В семье было 8 детей, и Николай был самым старшим. Вначале его обучал учитель-семинарист дома. В 1847 году Н.

Добролюбов стал учиться в последнем классе духовного училища в родном городе, в 1848 он поступил в Нижегородскую семинарию. Во время учебы 1849-1853 гг. Николай прочитал несколько тысяч книг, впечатление от которых старательно записывал в свою специальную тетрадь. Также Н.

Добролюбов всю свою жизнь вел дневники, в которые и писал воспоминания, поэзию, прозу.

Немного позже вместе с Лебедевым выдавал рукописное периодическое издание “Ахинея”. В этом журнале в 1850 году опубликовал две критические статьи про стихи своего коллеги. Свои стихотворения безуспешно пытался опубликовать в журналах “Москвитянин” и “Сын отечества”. Выдавал некоторые статьи в газете “Нижегородские губернские ведомости”.

В 1853 году Н. Добролюбов был рекомендован Синодом в Петербургскую духовную академию. Но его лишили духовного звания после того, как лучший семинарист поступил на историко-филологический факультет Главного педагогического института, который он успешно окончил 1857 году.

Во время учебы упорно и с бесстрашием боролся против руководства института и входил в группу оппозиционных студентов. За стих “На 50-летний юбилей его превосходительства Ник. Ив. Греча” (1854) Н.

Добролюбов был даже арестован, но после выхода снова вернулся к своей деятельности.

В 1855 году начал нелегально издавать газету “Слухи”, где публиковались его революционные произведения, и одновременно писал статьи в журнал “Современник” под разными псевдонимами (Лайбов и др.

), а через 2 года возглавил отдел критики в этом издании, заслужив похвалу от начальства. Только за 1858 год Н. Добролюбов выдал в журнале несколько стихов, рассказ “Делец”, 75 статей и рецензий, во многих из которых он активно выступал против монархии.

К концу этого года он играл важную роль в “Современнике” при выборе произведений для печати.

В 1860 году критик уезжает в европейские страны, чтобы вылечить туберкулез. Через год он возвращается в родной для него Петербург и издает статью “Забытые люди”, которая оказалась его последней работой. Умер Добролюбов в 17 (29) ноября 1861 году в Петербурге.

Источник: https://rus-lit.com/kratkaya-biografiya-dobrolyubov/

Добролюбов Н.А

/ Биографии / Добролюбов Н.А.

| Скачать биографию |

ДОБРОЛЮБОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1836–1861), русский критик, публицист. Родился 24 января (5 февраля) 1836 в Нижнем Новгороде в семье священника. Отец был хорошо образованным и уважаемым в городе человеком, членом консистории. Добролюбов, старший из восьми детей, получил начальное образование дома под руководством учителя-семинариста.

Огромная домашняя библиотека способствовала раннему приобщению к чтению. В 1847 Добролюбов поступил в последний класс Нижегородского духовного училища, в 1848 – в Нижегородскую духовную семинарию. В семинарии был первым учеником и, кроме необходимых для учебы книг, «читал все, что попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, романы, – всего больше романы».

Реестр прочитанных книг, который вел Добролюбов, записывая в него свои впечатления от прочитанного, насчитывает в 1849–1853 несколько тысяч названий. Добролюбов вел также дневники, писал Заметки, Воспоминания, стихи («В свете все живут обманом…, 1849, и др.), прозу (Приключения на масленице и его следствия (1849), пробовал свои силы в драматургии.

Вместе со своим соучеником Лебедевым выпускал рукописный журнал «Ахинея», в котором в 1850 поместил две статьи о стихах Лебедева. Собственные стихи посылал в журналы «Москвитянин» и «Сын отечества» (не были опубликованы). Добролюбов писал также статьи для газеты «Нижегородские губернские ведомости», собирал местный фольклор (более тысячи пословиц, поговорок, песен, преданий и т.п.

), составил словарь местных слов и библиографию по Нижегородской губернии. В 1853 оставил семинарию и получил разрешение Синода учиться в Петербургской духовной академии. Однако по приезде в Петербург он сдал экзамены в Главный педагогический институт на историко-филологический факультет, за что был уволен из духовного звания.

В годы учебы в институте Добролюбов изучал фольклор, написал Заметки и дополнения к сборнику русских пословиц г.Буслаева (1854), О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах (1854) и др. работы. В 1854 Добролюбов пережил духовный перелом, который он назвал «подвигом переделыванья» себя.

Разочарованию в религии способствовала потрясшая Добролюбова почти одновременная смерть матери и отца, а также ситуация общественного подъема, связанного со смертью Николая I и Крымской войной 1853–1856.

Добролюбов начал бороться со злоупотреблениями институтского начальства, вокруг него образовался кружок оппозиционно настроенных студентов, обсуждавших политические вопросы и читавших нелегальную литературу. За сатирическое стихотворение, в котором Добролюбов обличал царя как «державного барина» (На 50-летний юбилей его превосходительства Ник.Ив.Греча, 1854), был посажен в карцер.

Через год Добролюбов направил Гречу вольнолюбивое стихотворение 18 февраля 1855 года, которое адресат переслал в III-е отделение. В стихотворном памфлете Дума при гробе Оленина (1855) Добролюбов призывал к тому, чтобы «раб… топор на деспота поднял».

В 1855 Добролюбов начал выпускать нелегальную газету «Слухи», в которой помещал свои стихи и заметки революционного содержания – Тайные общества в России 1817–1825, Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев и др. В том же году познакомился с Н.Г.Чернышевским, в котором его потрясло наличие «ума, строго-последовательного, проникнутого любовью к истине».

Чернышевский привлек Добролюбова к сотрудничеству в журнале «Современник». Публикуемые в журнале статьи Добролюбов подписывал псевдонимами (Лайбов и др.). В привлекшей общественное внимание статье Собеседник любителей российского слова (1856) обличал «темные явления» самодержавия. В «Современнике» появились статьи Добролюбова Несколько слов о воспитании по поводу «Вопросов жизни» г.

https://www.youtube.com/watch?v=DQtlyoGczXk

Пирогова (1857), Сочинения гр. В.А.Соллогуба (1857) и др. В 1857 по предложению Чернышевского и Некрасова Добролюбов возглавил отдел критики «Современника». В 1857 Добролюбов блестяще окончил институт, но за вольнодумство был лишен золотой медали. Некоторое время работал домашним наставником у кн. Куракина, а с 1858 стал репетитором по русской словесности во 2-м кадетском корпусе.

Продолжал активно работать в «Современнике»: только в 1858 им было опубликовано около 75 статей и рецензий, рассказ Делец и несколько стихотворений. В статье О степени участия народности в развитии русской литературы (1958) Добролюбов дал оценку русской литературе с социальной точки зрения.

К концу 1858 Добролюбов уже играл центральную роль в объединенном отделе критики, библиографии и современных заметок «Современника», оказывал влияние на выбор художественных произведений для публикации.

Его революционно-демократические взгляды, выраженные в статьях Литературные мелочи прошлого года (1859), Что такое обломовщина? (1859), Темное царство (1859) сделали его кумиром разночинной интеллигенции. В своих программных статьях 1860 Когда же придет настоящий день? (разбор романа И.

Тургенева Накануне, после которого Тургенев разорвал отношения с «Современником») и Луч света в темном царстве (о драме А.Н.Островского Гроза) Добролюбов прямо призывал к освобождению родины от «внутреннего врага», каковым считал самодержавие. Несмотря на многочисленные цензурные купюры, революционный смысл статей Добролюбова был очевиден.

Добролюбов писал и для «Свистка» – сатирического приложения к «Современнику». Работал в жанрах стихотворной пародии, сатирического обозрения, фельетона и др., скрываясь за образами «барда» Конрада Лилиеншвагера, «австрийского поэта-шовиниста» Якова Хама, «юного дарования» Антона Капелькина и др. вымышленных персонажей.

Из-за интенсивной работы и неустроенной личной жизни усилилась болезнь Добролюбова. В 1860 он лечил туберкулез в Германии, Швейцарии, Италии, Франции. Политическая ситуация в Западной Европе, встречи с известными деятелями революционного движения (З.Сераковский и др.) отразились в статьях Непостижимая странность (1860) и др., в которых Добролюбов усомнился в возможности «мгновенного, чудесного исчезновения всего векового зла» и призвал внимательнее присматриваться к тому, что подсказывает сама жизнь для выхода из несправедливого социального устройства. Несчастливая любовь к итальянке И.Фиокки вызвала к жизни стихи 1861 Еще работы в жизни много…, Нет, мне не мил и он, наш север величавый… и др. В 1861 Добролюбов вернулся в Петербург. В сентябре 1861 в «Современнике» была опубликована его последняя статья Забитые люди, посвященная творчеству Ф.М.Достоевского. В последние дни жизни Добролюбова ежедневно навещал Чернышевский, рядом были Некрасов и другие единомышленники. Чувствуя близость смерти, Добролюбов написал мужественное стихотворение Пускай умру – печали мало…

Умер Добролюбов в Петербурге 17 (29) ноября 1861.

/ Биографии / Добролюбов Н.А

Смотрите также по Добролюбову:

| Заказать сочинение |

Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре.

100% гарантии от повторения!

Источник: http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00170301189779672872/

Николай Александрович Добролюбов – биография, информация, личная жизнь

Николай Александрович Добролюбов. Родился 24 января (5 февраля) 1836 года в Нижнем Новгороде – умер 17 ноября (29 ноября) 1861 года в Санкт-Петербурге. Русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, публицист, революционный демократ. Самые известные псевдонимы -бов и Н. Лайбов, полным настоящим именем не подписывался.

Родился в Нижнем Новгороде в семье известного в городе священника (его отец тайно обвенчал Мельникова-Печерского). С детства много читал, писал стихи. Получив хорошую домашнюю подготовку, был принят сразу на последний курс четвертого класса духовного училища. Затем учился в Нижегородской духовной семинарии.

Среди характеристик, даваемых ему тогдашними наставниками: «Отличается тихостью, скромностью и послушанием», «усерден к богослужению и вел себя примерно хорошо», «отличается неутомимостью в занятиях». Осенью 1853 г.

с рекомендацией для поступления в Духовную академию Добролюбов едет в Петербург где поступает в Главный педагогический институт.

С 17 лет в Петербурге, учился в Главном Педагогическом институте, занимался фольклором, с 1854 (после смерти родителей) начал разделять радикальные антимонархические, антирелигиозные и антикрепостнические воззрения, что нашло отражение в его многочисленных «крамольных» сочинениях того времени в стихах и прозе, в том числе в рукописных студенческих журналах.

Короткая жизнь Добролюбова сопровождалась большой литературной активностью.

Он много и легко писал (по воспоминаниям современников, по заранее заготовленному логическому конспекту в виде длинной ленты, намотанной на палец левой руки), печатался в журнале Н. А.

Некрасова «Современник» с рядом исторических и особенно литературно-критических работ; ближайшим его сотрудником и единомышленником был Н. Г. Чернышевский. За один 1858 год он напечатал 75 статей и рецензий.

Некоторые произведения Добролюбова (как принципиально нелегальные, особенно направленные против Николая I, так и предназначенные для печати, но не пропущенные цензурой вообще или в авторской редакции) остались не напечатанными при жизни.

Сочинения Добролюбова, печатавшиеся под видом чисто литературных «критик», рецензий на естественнонаучные сочинения или политических обозрений из иностранной жизни (эзопов язык), содержали в себе острые общественно-политические высказывания.

Например, рецензия на роман Тургенева «Накануне» под названием «Когда же придёт настоящий день?» содержала минимально прикрытые призывы к социальной революции.

Его статьи «Что такое обломовщина?» о романе Гончарова «Обломов» и «Луч света в тёмном царстве» о пьесе Островского «Гроза» стали образцом демократически-реалистического толкования литературы (сам термин реализм как обозначение художественного стиля первым употребил Добролюбов – статья «О степени участия народности в развитии русской литературы»), а в СССР и России были включены в школьную программу. Трактуя произведения прежде всего с социальной стороны и не раз декларируя отрицание «искусства для искусства» и подвергая чистых лириков уничтожающей критике, Добролюбов нередко всё же высоко ценил с эстетической точки зрения стихи авторов, не близких ему политически (Юлии Жадовской, Якова Полонского). Предсмертная поездка в Европу несколько смягчила политический радикализм Добролюбова, привела к отказу от идеи немедленной революции и необходимости поиска новых путей.

В ряде статей проявились и философские взгляды Добролюбова. В центре его системы – человек, являющийся последней ступенью эволюции материального мира и гармонически связанный с природой.

Он считал равенство людей «естественным состоянием» человеческой природы (влияние руссоизма), а угнетение – следствием ненормального устройства, которое должно быть уничтожено.

Утверждал отсутствие априорных истин и материальное происхождение всех идей, рождающихся в сознании человека, из внешнего опыта (материализм, эмпиризм), выступал за постижение материальных начал мира и распространение научных знаний. Как и Чернышевский, выступал за разумный эгоизм.

Педагогические взгляды Добролюбова схожи во многом со взглядами Н. Г. Чернышевского.

Был против воспитания покорности, слепого повиновения, подавления личности, угодничества. Критиковал действующую систему воспитания, которая убивает в детях «внутреннего человека», от чего он вырастает неподготовленным к жизни.

Добролюбов считал невозможной подлинную реформу образовательной системы без коренной перестройки всей общественной жизни в России, полагая, что в новом обществе появится и новый учитель, бережно охраняющий в воспитаннике достоинство человеческой природы, обладающий высокими нравственными убеждениями, всесторонне развитый.

Критиковал и теорию «свободного воспитания» Л. Н. Толстого.

Воспитание патриота и высокоидейного человека, гражданина со стойкими убеждениями, всесторонне развитого человека. Развивать принципиальность, правильно и возможно более полно развивать «личную самостоятельность ребенка и всех духовных сил его натуры»; – воспитывать единство мыслей, слов, действий.

Выступал против ранней специализации и за общее образование в качестве предпосылки специального образования. Важен принцип наглядности обучения, формулирование выводов после разбора суждений. Воспитание через труд, так как труд является основой нравственности. Религия должна быть изгнана из школы. Женщина должна получить равное с мужчинами образование.

Учебники, говорил Добролюбов, настолько несовершенны, что лишают всякой возможности серьёзно учиться.

В одних учебниках дается материал в заведомо ложном, извращенном виде; в других, если не сообщается злонамеренно ложь, то много частных, мелких фактов, имен и названий, не имеющих сколько-нибудь существенного значения в изучении данного предмета и заслоняющих главное и основное. Учебники должны создавать у учащихся правильные представления о явлениях природы и общества, говорил Добролюбов. Нельзя допускать упрощенчества и тем более вульгаризации в изложении фактов, описании предметов и явлений, что оно должно быть точным и правдивым, а материал учебника излагаться простым, ясным, понятным детям языком. Определения, правила, законы в учебнике должны даваться на основе научно достоверного материала.

Не лучше, по его заключению, обстояло дело и с детскими книгами для чтения. Фантазия, лишенная реальной основы, приторное морализирование, бедность языка – таковы характерные черты книг, предназначаемых для детского чтения.

Добролюбов считал, что истинно полезными детскими книгами могут быть только такие, которые одновременно охватывают все существо человека. Детская книга, по его мнению, должна увлекать воображение ребёнка в надлежащем направлении.

В то же время книга должна давать пищу мышлению, будить любознательность ребёнка, знакомить его с действительным миром и, наконец, укреплять в нём нравственное чувство, не искажая его правилами искусственной морали.

Дисциплина: выступал против применения средств, унижающих человеческое достоинство. Средством поддержания дисциплины считали заботливое отношение учителя к ученику, пример учителя. Решительное осуждение физических наказаний. Выступал против непоследовательности Н. И. Пирогова в применении физических наказаний.

Взгляды на деятельность учителя. Выступал против унизительного материально-правового положения учителя. Стояли за то, чтобы учитель был сторонником передовых идей своего времени.

Большое значение придавал убеждениям и нравственному облику учителя. Учитель должен быть образцом для детей, иметь ясные «понятия об искусстве обучения и воспитания».

Учителя должны отличать ясность, твердость, непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое всестороннее развитие.

Педагогические труды Добролюбова:

«О значении авторитета в воспитании» (1853-1858)

«Основные законы воспитания» (1859)

«Очерк направления иезуитского ордена, особенно в приложении к воспитанию и обучению юношества» (1857)

«Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (1860-1861)

«Учитель должен служить идеалом…».

Умер от туберкулёза в 25 лет, за год до смерти лечился за границей и много ездил по Европе. Незадолго до смерти попросил нанять себе новую квартиру, чтобы не оставлять после собственной кончины неприятный осадок в домах своих знакомых. До самой последней минуты был в сознании. В соседней комнате безвыходно сидел Н. Г. Чернышевский.

По воспоминаниям А. Я. Панаевой, за несколько дней до смерти Н. А. Добролюбов произнёс: «Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать… ничего! Как зло насмеялась надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы ещё года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное… теперь ничего, ничего!».

Н. А. Добролюбов похоронен на Волковском кладбище.

Источник: http://stuki-druki.com/authors/Dobrolyubov.php

Основные даты жизни и деятельности Н. А. Добролюбова

Основные даты жизни и деятельности Н. А. Добролюбова

1836, 24 января (5 февраля по нов. стилю) – в Нижнем Новгороде у священника Александра Ивановича Добролюбова (1812-1854) и его жены Зинаиды Васильевны (1816-1854) родился сын Николай.

1847. – В сентябре Н. А. Добролюбов, хорошо подготовленный дома, поступает в последний класс Нижегородского духовного училища.

1848. – В сентябре Добролюбов (после окончания духовного училища) поступает в Нижегородскую духовную семинарию.

1849-1853 – Добролюбов в Нижегородской семинарии. Он много читает. Начинает вести “реестры” прочитанных книг. Собирает пословицы, поговорки, народные песни Нижегородской губ. Начинает писать стихи, рассказы, рецензии, пьесы, переводит Горация. С 1851 г. ведет дневник.

1853. – Весной Добролюбов сдает экзамены и покидает семинарию, не закончив последнего класса. В августе выезжает в Петербург, где поступает в Главный педагогический институт.

1854. – В марте умирает мать Добролюбова, в августе – отец. Поездка в Нижний. Складываются новые атеистические взгляды Добролюбова. В декабре написано первое политическое стихотворение – “На 50-летний юбилей Н. И. Греча”.

1855. – Первые столкновения с администрацией института. Обыск у Добролюбова. Пишет смелые революционные стихи; с осени выпускает рукописную газету “Слухи”. Ведет активную революционно-пропагандистскую работу в студенческом кружке.

1856. – В начале лета – знакомство студента Добролюбова с Н. Г. Чернышевским. Добролюбов впервые выступает в печати (статья в “С. -Петербургских ведомостях” от 24 июля за подписью “Николай Александрович”).

Первая статья Добролюбова в “Современнике” N VIII и IX – “Собеседник любителей российского слова”.

1857. – Обострение отношений Добролюбова с реакционной администрацией Педагогического института. Окончание института. Добролюбова лишают золотой медали, несмотря на блестяще сданные выпускные экзамены. Поездка к родным в Нижний Новгород. С сентября постоянная работа в редакции “Современника”, дальнейшее сближение с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Некрасовым, редактором журнала. Добролюбову поручают руководство критико-библиографическим отделом “Современника”. На его (^границах появляются многочисленные рецензии, статья о “Губернских очерках” Щедрина, знаменующая начало борьбы Добролюбова против дворянского либерализма.

1858. – В “Современнике” опубликованы статьи Добролюбова по важнейший историко-литературным, философским и историко-социологическим вопросам: “О степени участия народности в развитии русской литературы” (N II), “Органическое развитие человека” (N V), “Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым” (N X и XI). Эти статьи, а также многочисленные рецензии восстанавливают против Добролюбова либерально-дворянскую часть сотрудников журнала. Первые столкновения Добролюбова с И. С. Тургеневым. Появление 15 сентября в “Колоколе” Герцена памфлета Добролюбова “Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны”. Этот памфлет, написанный еще в начале 1857 г., опубликовал без имени автора.

1859. – В “Современнике” опубликованы программные статьи Добролюбова – “Литературные мелочи прошлого года” (N I и II), “Что такое обломовщина?” (N V), “Темное царство” (N VIII и IX).

С начала года в журнале появляется сатирический отдел “Свисток”, задуманный и основанный Добролюбовым. Выступая в качестве его редактора и основного автора, Добролюбов проявляет себя как выдающийся сатирик, фельетонист и публицист.

К этому же году относится выступление А. И. Герцена, направленное против “Современника” и Добролюбова – статья в “Колоколе” от 1 июня 1859 г, “Very dangerous!!!” (“Очень опасно!!!”).

1860. – Обострение конфликта между либерально-дворянской и революционно-демократической группами сотрудников “Современника”. Появление статьи Добролюбова “Когда же придет настоящий день?” (N III) привело к окончательному разрыву с Тургеневым.

В мае Добролюбов выехал за границу для лечения обострившегося туберкулеза. Он жил в Швейцарии, Германии, Франции и дольше всего в Италии, где в это время развертывалось национально-освободительное движение, вдохновляемое и руководимое Дж. Гарибальди. За границей Добролюбов написал статьи “Черты для характеристики русского простонародья” (N IX) и “Луч света в темном царстве” (N X). На материале итальянских событий он написал серию статей, разоблачавших буржуазный либерализм и прославлявших республиканцев: “Непостижимая странность” (N XI), “Два графа” (N XII) и др.

1861. – В “Современнике” продолжают появляться статьи Добролюбова на итальянские темы: “Из Турина” (N III), “Жизнь и смерть графа К. В. Кавура” (JVs VI и VII). В июле Добролюбов возвращается на родину, не поправив своего здоровья. Начавшаяся в стране политическая реакция оказывала угнетающее действие на душевное состояние больного.

Посетив родных в Нижнем, Добролюбов в августе вернулся в Петербург. В “Современнике” (N IX) появилась последняя статья Добролюбова “Забитые люди” – о Достоевском.

17 ноября (29 по новому стилю) Добролюбов скончался. Похороны его превратились в общественную демонстрацию. На кладбище выступили Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, М. А. Антонович, Н. А. Серно-Соловьевич и др.

Источник: http://dobrolyubov.lit-info.ru/dobrolyubov/bio/osnovnye-daty-zhizni-i-deyatelnosti-dobrolyubova.htm

Николай Добролюбов: биография, высказывания о воспитании и образовании в России

Николай Добролюбов. Репродукция с литографии / ИТАР-ТАСС

Литературный критик, поэт, публицист, революционный демократ — за свою недолгую жизнь (судьба отвела ему всего 25 лет) Николай Добролюбов успел написать сотни статей и рецензий.

Он критиковал современный ему общественный строй и, даже рецензируя чужие произведения, старался проповедовать свои социально-политические идеи. «Учительский тон» его текстов отмечали и современники, и исследователи. Учителем он был и в жизни.

Выпускник петербургского Педагогического института, Добролюбов был готов к блестящей деятельности на ниве народного образования и просвещения, много говорил о принципах педагогики, превратив узкую специальную проблему в общезначимую.

Портал «Культура.РФ» публикует любопытные тезисы просветителя о воспитании и образовании в России.

«Увидеть внутреннего человека…»

Используя термин своего знаменитого современника, Николая Пирогова, Добролюбов призывал воспитывать в ребенке «внутреннего человека». Цель воспитания теоретик видел в создании всех условий для того, чтобы ребенок научился мыслить самостоятельно.

«Ребенок готовится жить в новой сфере, обстановка его жизни будет уже не та, что была за 20–30 лет, когда получил образование его воспитатель. И обыкновенно воспитатель не только не предвидит, а даже просто не понимает потребностей нового времени и считает их нелепостью».

«Действительная жизнь и природа детей…»

Воспитание XIX века, основанное на жестком подчинении ребенка старшим, резко критиковалось Добролюбовым, который был уверен, что «безусловная» их покорность мнению и желаниям взрослых вредна по двум причинам: во-первых, это мешало развитию «внутреннего человека», а во-вторых, было вредно для ребенка, так как и сами педагоги, и родители не могли быть идеальными. Тонко анализируя детскую психологию, свободную от тщеславия, корыстолюбия и других пороков, приобретаемых с возрастом, Добролюбов много говорил о последствиях насилия над характером ребенка, предупреждая о том, что приведет к появлению «новых Молчалиных».

«Влияние старших поколений на младшие неизбежно, — скажете вы, — и его нельзя уничтожить, тем более что, при дурных сторонах, оно имеет и много хороших; все сокровища знаний, собранные в прошедших веках, передаются ребенку именно под этим влиянием…

Возражение совершенно справедливое, и мы поступили бы безумно, если бы стали требовать уничтожения того, что естественно, само по себе является, существует и уничтожиться не может. Мы говорим только о том — зачем же ставить прошедшее идеалом для будущего, зачем требовать от новых поколений безусловного, слепого подчинения мнениям предшествующих?»

Уважение к человеческой природе

Отрицались Добролюбовым и методы, благодаря которым воспитывалась такая «покорность». Розги, палки и прочие снаряды для «вбивания» в юные головы нужной информации, абсолютно не вписывались в педагогическую систему критика. А вот гарантом дисциплины должно было стать заботливое отношение воспитателя к детям и личный пример старшего.

«Самая натура его должна стоять гораздо выше натуры ребенка во всех отношениях. Иначе — что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться Державиным и заставит ученика учить оду «Бог»; а тому нравится уже Пушкин, а ода «Бог» — представляет совершенно непонятный набор слов? Что, если целый год морят над музыкальными гаммами ребенка, у которого пальцы давно уже свободно бегают по клавишам и который только и порывается играть и играть… Что, если дитя восхищается картиной, статуей, пьесой, любуется цветами, насекомыми, с любопытством всматривается в какой-нибудь физический или химический прибор, обращается к своему воспитателю с вопросом, а тот не в состоянии ничего объяснить?..»

Спор о грамотности

Сложно представить, но в XIX веке спор о пользе повсеместной грамотности вполне имел место. Среди тех, кто сомневался в необходимости учить грамоте низшие слои населения, были многие известные современники критика. Для Добролюбова же вопрос был решен однозначно: умение читать, по его мнению, было необходимо не только городским жителям, но и крестьянам.

«…Г. Аппельрот не решится, конечно, отвергать преимущество общего образования для всякого звания, пола и возраста. По словам самого г. Аппельрота, это образование должно «дать направление всей жизни простолюдина, изъяснить ему назначение и призвание его, призвание человеческое, христианское и гражданское». Спрашивается, можно ли достигнуть этого без пособия грамотности? Очевидно, что если и есть средства, то далеко не так удобные и совершенные, как грамотность».

Воскресные школы в Петербурге. Литография В.Ф. Тимма. 1890 год

Источник: https://www.culture.ru/materials/79937/pedagogicheskie-idei-nikolaya-dobrolyubova

Биография

Подробности Категория: Писатели Опубликовано: 25.06.

2013 20:49 Автор: Биограф Просмотров: 1787

Николай Александрович Добролюбов Родился: 24 января 1836 года Умер: 17 ноября 1861 года

Родился 5 февраля 1836 г.

в Нижнем Новгороде в семье священника. Учился в духовной семинарии (1848—1853 гг.). В 1857 г. окончил Главный педагогический институт в Петербурге.

Ещё будучи студентом, организовал нелегальный кружок, выпускал рукописную газету «Слухи», возглавлял студенческие выступления против правительства. В 1856 г. познакомился с Н. Г.

Чернышевским, затем с Н. А.

Некрасовым и в следующем году начал постоянную работу в журнале «Современник»: писал публицистические статьи, фельетоны и стихотворные пародии.

Сотрудничал также в «Журнале для воспитания» (1857—1859 гг.). По убеждениям Добролюбов был социалистом-утопистом, по духу — просветителем. В 1858 г.

он печатает статьи, где излагает свои литературно-эстетические, философские и исторические взгляды: «О степени участия народности в развитии русской литературы», «Первые годы царствования Петра Великого», «Русская цивилизация, сочинённая г. Жеребцовым».

В 1859— 1860 гг. появились литературно-критические статьи «Что такое обломовщина?» (о романе И. А. Гончарова «Обломов»), «Тёмное царство» и «Луч света в тёмном царстве» (о пьесе А. Н.

Островского «Гроза»), «Когда же придёт настоящий день?» (о романе И. С. Тургенева «Накануне»).

В этих статьях Добролюбов использует выработанный им метод «реальной критики»: «…толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее сочинённых идей и задач».

Особенность Добролюбова-критика в умении соединять эстетический анализ литературных образов с исследованием реальной жизни, которая эти образы породила.

Добролюбов отстаивал принципы реализма и народности, выдвигал идею гражданственности литературы: общественное служение — высший критерий деятельности художника.

Блистательный критик, для аргументации он использовал различные художественные приёмы: ироническое восхваление, язвительную пародию в стихах и прозе, фельетон и т. п.

В мае 1860 г. Добролюбов выехал за границу для лечения туберкулёза. Он жил в Германии, Швейцарии, во Франции, более полугода в Италии, где написал серию статей в поддержку освободительного движения Дж. Гарибальди («Непостижимая странность», «Отец Александр Гавацци и его проповеди», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура»).

В июле следующего года Добролюбов вернулся на родину, не поправив здоровья, и очень скоро острый туберкулёзный процесс и напряжённая работа свели его в могилу. Умер 29 ноября 1861 г. в Петербурге.

Источник: http://biography.su/pisateli/nikolaj-dobrolyubov

Добролюбов Николай Александрович – краткая биография

Категория: Краткие биографии Actionteaser.ru – тизерная реклама

Добролюбов Николай Александрович (1836-1861). Русский публицист, литературный критик, поэт, революционный демократ. Николай Александрович Добролюбов родился 5 февраля (по старому стилю – 24 января) 1836 года в семье весьма состоятельного священника, в Нижнем Новгороде.

Безграничную привязанность Николай Добролюбов питал только к матери – доброй, приветливой, умной и благородной: “От нее, – писал Добролюбов в своем дневнике вскоре после смерти матери, – получил я свои лучшие качества; с ней сроднился я с первых дней моего детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был; для нее было все, что бы я ни делал”.

К отцу относился отчужденно, но с уважением и почтительностью. Уже в три года Николай Добролюбов прекрасно декламировал многие басни И.А. Крылова. Когда Николаю исполнилось 8 лет, его образованием занялся семинарист философского класса М.А. Костров, позднее женившийся на сестре Добролюбова.

Костров отказался от стандартного зазубривания и старался развивать мыслительные способности ученика. Когда 11-летнего Николая Добролюбова отдали в старший класс духовного училища, он всех поразил осмысленностью ответов и начитанностью.

Через год он перешел в семинарию, где также оказался сразу среди первых учеников, несмотря на то, что большинство из них были старше Николая на 4-5 лет. Сочинения семинариста Добролюбова занимали 30, 40, а иногда и 100 листов. Особенно объемны были его сочинения на философские темы и по русской церковной истории.

Уже в 14 лет Николай Добролюбов наачл общаться с редакциями по поводу переведенных им стихотворений Горация, а в 15 лет стал вести свой дневник. В 1853 приехал в Петербург, где в 1857 окончил Главный педагогический институт. В институте был главой оппозиционного студенческого кружка, в 1855 выпускал нелегальную рукописную газету «Слухи».

В 1856 Николай Добролюбов познакомился с Н.Г. Чернышевским и с Н.А. Некрасовым и вскоре стал сотрудничать в журнале «Современник» в качестве редактора критико-библиографического отдела. В 1859-1861, являясь составителем, редактором и основным автором сатирического отдела «Современника» “Свисток”, печатал фельетоны и стихотворные пародии.

В 1857-1859 одновременно с работой в “Современнике” печатался в «Журнале для воспитания». В мае 1860 Николай Добролюбов по настоянию друзей выехал за границу для лечения начинавшегося туберкулеза. Жил в Германии, Швейцарии, Франции, Италии, но вылечить туберкулез не удалось.

В июле 1861 Николай Александрович Добролюбов вернулся в Петербург, где 29 ноября (по старому стилю – 17 ноября) 1861 умер. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге (рядом с могилой Белинского).

Среди произведений Николая Александровича Добролюбова – стихи, фельетоны, стихотворные пародии, публицистика на литературные, философские и исторические темы: «На 50-летний юбилей Н.И.

Греча» (1854; стихотворение), «Ода на смерть Николая I» (1855; стихотворение), «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858; статья), «Первые годы царствования Петра Великого» (1858; статья), «Русская цивилизация, сочиненная г.

Жеребцовым» (1858; статья), «Литературные мелочи прошлого года» (1859; статья), «Что такое обломовщина?» (1859; статья о романе И.А. Гончарова «Обломов»), «Темное царство» (1859; статья о пьесах А.Н. Островского), «Луч света в темном царстве» (1859; статья о пьесах А.Н. Островского), «Когда же придет настоящий день?» (1860; статья о романе И.С.

Тургенева «Накануне»), «Черты для характеристики русского простонародья» (1860, статья), «Непостижимая странность» (1860; статья), «Отец Александр Гавацци и его проповеди» (1860; статья), «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1860; статья), “Пускай умру, печали мало” (1861; стихотворение), «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ», рецензия на книгу И.Бабста «От Москвы до Лейпцига».

Не каждый день думаеш, что такое благородство. Вот есть благородные люди, есть не очень. И какая оно разница, кто есть кто. Но другой момент перед тобой встает вопрос, что такое благородство ? Для одних людей – это постоянное состояние души, для других, например современных политиков, – это показ нравственных качеств на камеру, на публику. От таких людей не дождешься бескорыстной помощи.Обычно, именно таких людей, которые на публику показывают свое “благородство” – не любят, не уважают в обществ

Спор молодого чиновника Паншина и Федора Ивановича Лаврецкого, героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», имеет принципиальное значение в противопоставлении героев по их мировоззрению.

Паншин — светский человек, камер-юнкер, его ожидает блестящая карьера, он любит музыку, поэзию, имеет успех у дам. Федор Иванович недавно вернулся в Россию. Из-за границы, пережив разочарование в семейной жизни и расставшись с женою.

Спор завязался после чтения Паншиным, лермонтовского стихотворения «Дума». Молод

План Улас Самчук — «Гомер українського життя ХХ ст.». Стаття «Нарід чи чернь» — крик душі письменника-патріота, що вболіває за свій народ. «Хто ми? …Нація чи маса?». Людська гідність — «це мішок картоплі чи порвані чоботи?». Основна заповідь людини-європейця — «почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках та поступуваннях».

Основа життя — не клас, а порядна творча свідома людина. Національна свідомість — це перша передумова свідомості і творчості. Нещастя українського народу

Русская осеньОсень – самое разноцветное время года, самое насыщенное красками и потому многие считают его самым красивым.

В самом начале осень еще очень напоминает лето – такая же зеленая, цветущая пестрыми астрами и георгинами. Но проходит немного времени и все начинает желтеть. У каждого дерева свой срок, когда желтеют листья, одно может стоять еще почти зеленое, другое – изменило окраску. И вот – все деревья меняют свой цвет.

Но в палитре осени не только желтая охра. Там и лимонный, и оранжев

Эраст был богатым молодым дворянином, пресыщенным и уставшим от жизни. Он имел неплохие задатки и по мере сил старался быть честным; по крайней мере, он понимал, что делает искренне, а что нет.

Можно сказать, что богатство испортило его, потому что он ни в чём себе привык не отказывать. Точно так же, когда он увлёкся бедной девушкой из московского пригорода, он приложил все усилия, чтобы завоевать её расположение и расположение её матери.

Он плохо понимал себя и считал, что сентиментальная влю

Я разносторонняя личность, стараюсь реализовать себя в разных отраслях. Но я имею любимое занятие, которое приносит мне наибольшее удовольствие. Это рисование. Я люблю рисовать природу и придумывать собственные абстрактные картинки.

В основном я рисую красками, но абстракцию я создаю разноцветными ручками. Сейчас я планирую научиться рисовать портреты. Моя мама подарила мне на день рождения книжку, в которой подробно рассказывается о технике работы над портретом.

И первой моей работой стал портр

Я люблю гулять со своей собакой Диной. Однажды с нами случилась такая история. Я, как обычно, надел на Дину поводок и намордник и повёл на улицу.Дина радовалась и скакала, будто маленький щенок, а ведь она уже взрослая овчарка, поэтому я еле удерживал поводок в руках.

После реформы 1861 года многих волновали такие вопросы, как изменилась ли жизнь народа в лучшую сторону, стал ли он счастлив? Ответом на эти вопросы стала поэма Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”. Некрасов посвятил этой поэме 14 лет своей жизни, начал работу над ней в 1863 году, но она была прервана его смертью.

Главная проблема поэмы — проблема счастья, и решение ее Некрасов видел в революционной борьбе. После отмены крепостного права появилось много искателей народного счастья. Одним

Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 года.

Если влияние отца, Ивана Владимировича, университетского профессора и создателя одного из лучших московских музеев (ныне Музей изобразительных искусств), до поры до времени оставалось скрытым, подспудным, то мать, Мария Александровна, страстно и бурно занималась воспитанием детей до самой своей ранней смерти. “После такой матери мне осталось только одно: стать поэтом”, — вспоминала дочь. Характер у Марины Цветаевой был трудный, не

Дарья Пинигина – центральный образ повести. Она самая старая из старух, самая благополучная в отношении семьи и детей, самая уважаемая. У Д. могучий, несгибаемый характер. К ней тянутся люди, потому что от нее веет силой и уверенностью.

Основа сильного характера героини – в чувстве сопричастности со всем, что происходит на Матерее. Она винит себя и в том, что землю ее предков затопят. Д.

пытается уговорить сына и внука перевезти родные могилы, но это не удается, и старуха винит себя и в этом. Д.

Биографии:{module Биографии} Actionteaser.ru – тизерная реклама Actionteaser.ru – тизерная реклама

Источник: https://referat567.info/biografii/16853-dobrolyubov-nikolaj-aleksandrovich-kratkaya-biografiya.html

Биография Добролюбова Николая Александровича

Родился 5 февраля 1836 года в Нижнем Новгороде. Отец его был священником. Добролюбов получил домашнее образование, закончил духовное училище в Новгороде, а потом и семинарию (1848 – 1853 г. г.). Во время учебы Добролюбов увлекся изучением фольклора, составил словарь областных слов, писал стихи.

В 1853 году, не доучившись год в семинарии, едет в Петербург, собираясь поступить в духовную академию. Но поступает Николай Александрович в Главный педагогический институт на историко-филологический факультет. В 1854 году умирают мать и отец Добролюбова, что налагает на него обязанность заботиться о сестрах и братьях.

Николай Александрович начинает давать частные уроки, а в 1855 году пытается сдать досрочно экзамен на звание старшего учителя. Благодаря заботе своих преподавателей получает материальную помощь как одаренный студент.

Добролюбов работает и продолжает активно заниматься филологией.

Уже в студенческие годы у него происходит переоценка ценностей, он начинает критически относиться к догмам религии и симпатизирует социалистам и демократам, приходя к философии материализма.

Добролюбов критикует в своих статьях и произведениях политику властей и императора, чем заслуживает себе репутацию неблагонадежного человека.

Во время учебы Добролюбов выступает против произвола администрации, является инициатором жалоб на директора института, участвует в выпуске рукописной газеты “Слухи”. В 1857 году Николай Александрович окончил учебу с блестящими оценками, но был лишен золотой медали. Из института Добролюбов выходит в звании старшего учителя.

С 1856 года начинает публиковаться в журнале “Современник”, находя единомышленников и встречая признание своего таланта. До 1860 года работает репетитором во втором кадетском корпусе в Петербурге (педагогическая деятельность была обязательна после окончания института).

В 1857 году возглавил один из отделов журнала “Современник”, позже стал членом редакции. В 1859 году Добролюбов работает как автор сатирического отдела “Современника” “Свисток”. Во время своего сотрудничества с “Современником” Добролюбов публикует статьи и в других журналах.

Личная жизнь Николая Александровича не складывается, что становится причиной душевных страданий и разочарований. Он не терпит ни в чем компромиссов, не умеет льстить и “устраиваться” по службе, в результате чего получает славу непримиримого спорщика. В это время Добролюбов болеет чахоткой.

На средства журнала, выделенные ему Некрасовым и Чернышевским, Добролюбов едет на лечение за границу (1861 год), где он не прерывает работы над статьями и продолжает публиковаться в России. В 1861 году Добролюбов возвращается на родину и едет в Одессу, затем к родным в Нижний Новгород, а потом в Петербург.

Состояние здоровья Николая Александровича резко ухудшается, и он умирает 29 ноября 1861 года в возрасте 25 лет. Похоронен в Петербурге.

(Пока оценок нет)

Loading…

Сопоставление образов данко и ларры таблица.

Биография Добролюбова Николая Александровича

Categories: Биографии

Источник: https://ege-essay.ru/biografiya-dobrolyubova-nikolaya-aleksandrovicha/