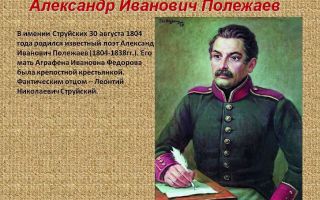

Александр Полежаев

Полежаев Александр Иванович (1804 – 1838) – русский поэт,

один из лучших представителей «гражданского» направления в отечественной

поэзии.

Будущий поэт родился в селе Покрышкино Пензенской губернии

(ныне Ромодановский район Мордовии). Его отцом был богатый помещик

Л.Н.Струйский, матерью – крепостная девушка, которая, получив после рождения

сына вольную, была выдана замуж за саранского купца И.И.Полежаева.

Его мать

рано скончалась, отчим пропал без вести, поэтому мальчика забрали из Саранска в

имение настоящего отца. Леонтий Николаевич очень любил сына, однако жизнь вел разгульную и

жестокую по отношению к крепостным.

Поэтому с детства Александр жил

одновременно в двух мирах – барском и дворовом; кутежи и сквернословия были

присущи ему на протяжении всей жизни. Судьба отца Полежаева сложилась

трагически – за убийство крепостного он был сослан в Сибирь на поселение, где

умер через несколько лет…

В юности в течение 5 лет Александр учился в модном московском

пансионе Визара, затем поступил в Московский университет.

Главное московское

учебное заведение находилось тогда в состоянии упадка, преподавание велось

плохо, поэтому пламенный юноша вместе с друзьями-студентами жил сплошными

«пирушками», понятие свободы для него в данный период, как подмечает ряд

исследователей, отождествлялось со «своеволием», с отказом от общепризнанных

нравственных норм.

Разгульные студенческие похождения и попойки изображены в

его наиболее известном произведении – автобиографической поэме «Сашка».

Шуточная поэма, имевшая в себе и несколько «язвительных» поэтических нот,

очутилась в руках императора Николая Павловича, прибывшего в Москву на

коронацию.

Как отмечал один из историков, «приехав в Университет на дрожках и

узнанный только сторожем, отставным гвардейским солдатом, государь прошел прямо

в студенческие комнаты и под одним тюфяком нашел тетрадь с Полежаевской

поэмой».

Герцен рассказывал со слов самого Полежаева, что поэта привезли ночью

к царю, находившемуся тогда в Кремле перед коронацией, и царь заставил читать

поэму «Сашка» вслух при министре народного просвещения. Император, по словам

Полежаева, предложил ему: «Я тебе даю возможность военной службой очиститься».

В 1826 г.

Александра отдали в унтер-офицеры в Бутырский пехотный полк по личному

распоряжению царя. Поэт пробовал бежать из полка, однако затея не удалась. Его разжаловали

в солдаты и лишили личного дворянства. В 1829 г. Полежаев был переведен в Московский

полк, в составе которого воевал в 1829-1833 гг. на Кавказе против мюридов,

исламских религиозных фанатиков. В 1831 г., за отличие в делах против чеченцев, он

вновь был произведен в унтер-офицеры.

По возвращении с Кавказа в Москву в 1833 г. Полежаев

познакомился с Герценом и Белинским. В 1834 г. он гостил в имении генерала Бибикова

Ильинское, где в него влюбилась дочь генерала и написала акварелью его портрет. Позднее, в воспоминаниях она отмечала: «А.И.Полежаев не был

хорош собой.

Роста он был не высокого, черты лица его были неправильны; но вся

наружность его, с виду некрасивая, могла в одно мгновение осветиться, преобразиться

от одного взгляда его чудных, искрометных, больших черных глаз».

Последние годы

жизни поэта были омрачены пристрастием к вину…После того, как он в очередной

раз сбежал из полка, пропив амуницию, его разыскали и безжалостно наказали розгами. Ослабленный

физическим наказанием Александр Полежаев заболел чахоткой и в сентябре 1837 г.

был помещен в

Лефортовский военный госпиталь, где и скончался через несколько месяцев.

Похоронен он был на московском Семёновском кладбище (могила не сохранилась).

Несмотря на противоречивую натуру, Полежаев был одним из

наиболее одаренных стихотворцев своего времени. Его поэзия мрачна и

вольнолюбива, как и его судьба.

Оторванный от общества, неоднократно ожидавший

приговора в тюрьме, он выражал в своей лирике протест против деспотизма,

надежду на справедливость, но вместе с тем осознавал свое бессилие и

обреченность.

Его стихи поражают энергией чувств, благодаря кавказским мотивам

они ближе всего к лирике его младшего современника – М.Ю.Лермонтова.

ТАБАК

Курись, табак мой! Вылетай

Из трубки, дым

приятный,

И облаками расстилай

Свой запах

ароматный!

Не столько персу мил кальян

Или шербет

душистый,

Сколь мил душе моей туман

Твой лёгкий и

волнистый!

Тиран лишил меня всего –

И чести и свободы,

Но всё курю, назло его,

Табак, как в прежни

годы.

Курю и мыслю: как горит

Табак мой в трубке

жаркой,

Так и меня испепелит

Рок пагубный и

жалкой…

Курись же, вейся, вылетай

Из трубки, дым

приятный,

И, если можно, исчезай

И жизнь с ним

невозвратно!

(1829)

ЗВЕЗДА

Она взошла, моя звезда,

Моя Венера золотая;

Она блестит, как молодая

В уборе брачном красота!

Пустынник мира безотрадный,

С её таинственных лучей

Я не свожу моих очей

В тоске мучительной и хладной.

Моей бездейственной души

Не оживляя вдохновеньем,

Она небесным утешеньем

Её дарит в ночной тиши.

Какой-то силою волшебной

Она влечёт меня к себе,

И, перекорствуя судьбе,

Врачует грусть мечтой целебной!

Предавшись ей, я вижу вновь

Мои потерянные годы,

Дни счастья, дружбы и свободы,

И помню первую любовь.

(1832)

Два памятника Полежаеву можно увидеть в г. Саранске, столице Мордовии:

ЦЕПИ

Зачем игрой воображенья

Картины счастья рисовать,

Зачем душевные мученья

Тоской опасной растравлять?

Убитый роком своенравным,

Я вяну жертвою страстей

И угнетён ярмом бесславным

В цветущей юности моей!

Я зрел: надежды луч прощальный

Темнел и гаснул в небесах,

И факел смерти погребальный

С тех пор горит в моих очах!

Любовь к прекрасному, природа,

Младые девы и друзья

И ты, священная свобода,

Всё, всё погибло для меня!

Без чувства жизни, без желаний,

Как отвратительная тень,

Влачу я цепь моих страданий

И умираю ночь и день!

Порою огнь души унылой

Воспламеняется во мне,

С снедающей меня могилой

Борюсь, как будто бы во сне;

Стремлюсь, в жару ожесточенья,

Мои оковы раздробить

И жажду сладостного мщенья

Живою кровью утолить!

Уже рукой ожесточённой

Берусь за пагубную сталь,

Уже рассудок мой смущённый

Забыл и горе и печаль!..

Готов!.. Но цепь порабощенья

Гремит на скованных ногах,

И замирает сталь отмщенья

В холодных, трепетных руках!

Как раб испуганный, бездушный,

Тогда кляну свой жребий я

И вновь взираю равнодушно

На цепи [нового цар]я.

(Между 1826 и 1828)

ЧЕТЫРЕ НАЦИИ

1

Британский лорд

Свободой горд –

Он гражданин,

Он верный сын

Родной земли.

Ни короли,

Ни происк пап

Кровавых лап

На смельчака

Исподтишка

Не занесут.

Как новый Брут –

Он носит меч,

Чтоб когти сечь.

2

Француз – дитя,

Он вам шутя

Разрушит трон

И даст закон;

Он царь и раб,

Могущ и слаб,

Самолюбив,

Нетерпелив.

Он быстр как взор

И пуст как вздор.

И удивит,

И насмешит.

3

Германец смел,

Но переспел

В котле ума;

Он как чума

Соседних стран,

Мертвецки пьян,

Сам в колпаке,

Нос в табаке,

Сидеть готов

Хоть пять веков

Над кучей книг,

Кусать язык

И проклинать

Отца и мать

Над парой строк

Халдейских числ,

Которых смысл

Понять не мог.

4

В России чтут

Царя и кнут;

В ней царь с кнутом,

Как поп с крестом:

Он им живёт,

И ест и пьёт.

А русаки

Как дураки,

Разиня рот,

Во весь народ

Кричат: «Ура!»

Нас бить пора!

Мы любим кнут!»

Зато и бьют

Их, как ослов,

Без дальних слов

И ночь и день,

Пока не лень:

Чем больше бьют,

Тем больше жнут,

Что вилы в бок,

То сена клок!

А без побой

Вся Русь хоть вой –

И упадёт,

И пропадёт.

(1827)

Памятник А.И.Полежаеву в г. Грозном Чеченской Республики – в этих местах поэт участвовав в боях в 1830-е гг.

Источник: http://galandroff.blogspot.com/2013/04/blog-post_25.html

Полежаев Александр Иванович

ПОЛЕЖАЕВ Александр Иванович родился [30.VIII (11.IX). 1804 (по др. версиям — 1805, 1806), село Рузаевка Пензенской губернии] — поэт.

Был внебрачным сыном пензенского помещика Леонтия Струйского и его дворовой Аграфены Федоровой, выданной после рождения сына за мещанина города Саранска Ивана Полежаева.

В августе 1816 переехал в Москву обучался в пансионах (при губернской гимназии и в частном пансионе Визара, ироническую характеристику которого поэт дал в поэме «Сашка»). Александр Иванович всю жизнь тяготился положением незаконнорожденного и не мог быть по существовавшему в то время законодательству принят в университет.

В сентябре 1820 стал вольным слушателем словесного отделения Московского университета. Среда, к которой он примкнул в университете, отличалась демократизмом, и не случайно в ней возник тайный революционный кружок бр. Критских (1827), по делу которых привлекался к допросу и Александр Иванович.

28 июля 1826 за вольнолюбивую поэму «Сашка» Николай I отдал поэта в солдаты Бутырского пехотного полка в Москве.

Расправа царя имела роковые последствия для Полежаева 12 лет провел он в тяжелых условиях солдатской казармы, из них несколько лет в действующей армии на Кавказе, год содержался в тюрьме, незадолго до смерти был подвергнут телесному наказанию с такой жестокостью, что, по словам очевидца, «долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья».

Поэт умер на койке военного госпиталя.

Герцен с горькой иронией писал, что Николай «за чахотку произвел Полежаева в офицеры»: приказ о производстве поэта в чин прапорщика застал его в предсмертной агонии.

Александр Иванович выступил в русской поэзии продолжателем традиций декабристов и выразителем идейных исканий передовых людей той эпохи.

В циклах стихов 1826—28—

«Вечерняя заря» (опубликованы в 1829),

«Цепи» (опубликованы в 1831),

«Рок» (опубликованы в 1832),

«Песнь погибающего пловца» (опубликованы в 1832),

«Ожесточенный» (опубликованы в 1832),

«Живой мертвец» (опубликованы в 1830) — выражены им грустные настроения и одновременно антицаристские и тираноборческие убеждения. Поэт гневно осуждает царя:

Навсегда решена

С самовластьем борьба,

И родная страна

Палачу отдана.

Осмеяние церкви, бюрократических порядков и сословных привилегий, а также энергичный протест против политического строя Полежаева смело высказал в более ранней поэме «Сашка» (1825—26, впервые опубликована в 1861 в Лондоне, в России — в 1881):

Но ты, козлиными брадами

Лишь пресловутая земля,

Умы гнетущая цепями,

Отчизна глупая моя!

Когда тебе настанет время

Очнуться в дикости своей,

Когда ты свергнешь с себя бремя

Своих презренных палачей?

В поэме сказались впечатления от 1-й главы романа Пушкина «Евгений Онегин» (сходство в зачине «Мой дядя человек сердитый…

Зато какая же мне скука»; сходство в строфе, напоминающей «онегинскую» строфу; шутливая манера изложения).

В поэме видят своеобразный вызов дворянской литературе (герой поэмы бунтарь-разночинец, показан быт городского мещанства), хотя в ней нет никакой пародии на роман Пушкина или порицания Пушкину.

Для поэзии Полежаева 1826—28 характерна страстная любовь к свободе и яростная ненависть к самовластию царя. Герой стихов этих лет — «неизменный друг свободы». Отвлеченные романтические образы «пленника», «живого мертвеца», а также образ демонического героя, мятежного отщепенца наполняют стихи тех лет.

Однако Александр Иванович этим традиционным образам придал вполне конкретное звучание. Переживая настроения, порожденные катастрофой 14 декабря, и горечь своей судьбы, поэт сумел переключить личную исповедь, поражающую смелостью протеста и ненавистью к царю, в план гражданской политической лирики.

Острые выпады против царя, которыми заканчиваются лирические стихи, возводят их в жанр политической сатиры.

Послание к другу «Александру Петровичу Лозовскому» (1828, впервые опубликовано в отрывках в 1829—30) еще полнее выражает черты мировоззрения поэта и зрелость его мастерства. Антицаристские мотивы здесь возвысились до прямого призыва к борьбе с самовластием. Поэт, сочувствуя народу, бросает в лицо царю обвинение:

Поймешь ли ты, что царский долг

Есть не душить, как лютый волк,

По алчной прихоти своей

Мильоны страждущих людей.

Трагический конфликт певца вольности с царем—притеснителем народа сопровождается, однако, горьким сознанием беспомощности:

Бессилен звук в моих устах,

Как меч в заржавленных ножнах.

Таков удел борцов того времени. Но велика их заслуга в том, что они не молчали, а мужественно осуждали самодержавие, воспевали свободу и продолжали традиции декабристов. Александр Иванович передал члену кружка Критских, Петру Пальмину, текст песни Рылеева и Бестужева «Близ Фонтанки-реки».

В духе агитационных песен декабристов он пишет и свое стихотворение «Ай, ахти! Ох, ура» (опубликовано в 1925), изображая в нем бедственное положение и глухой революционный протест солдат, обманутых царем. Полежаев расширил круг идей и тем декабристской поэзии.

В его стихах прозвучал голос в защиту и освобождение угнетенных царизмом народных масс.

С 1829 по 1833 Александр Иванович участвовал в военных экспедициях, походах и боях на Северном Кавказе, в районе крепости Грозная, в горах Чечни и Дагестана. В это время он написал поэмы:

«Эрпели» (1830, опубликована в 1832),

«Чир-Юрт» (опубликована в 1832),

«Гременчугское кладбище» (опубликована в 1833).

В кавказских поэмах сказался демократизм поэта и тесно связанный с ним реалистический характер изображения. Полежаев резко порывает с романтической традицией кавказской экзотики, культивируемой всякого рода эпигонами в литературе.

Герой его поэм равно чужд и образу скучающего, разочарованного человека, который бежит от света на Кавказ, и образу путешественника, эстетически осмысляющего жизнь и быт горских племен. Его герой одет в солдатскую шинель и на собственной спине испытал всю необычайную тяжесть солдатской жизни.

Солдатский ранец и «ратная сума» помогли поэту увидеть черты подлинной жизни солдатской массы, тяжелые будни, изнурительные походы, стойкость и храбрость русского солдата. Он отдает дань уважения горцам как достойным противникам, обращается к ним с призывом понять бессмысленность сопротивления.

Осуждает виновников братоубийственной войны и, посылая им проклятия, мечтает о том времени,

Когда воинственная лира

Громовый звук печальных струн

Забудет битвы и Перун

И воспоет отраду мира.

На Кавказе Александр Иванович увлекается народнопоэтическим творчеством гребенских казаков и создает несколько песен в духе народной лирики. Некоторые из них — «Архалук» (1833) и «Сарафанчик» (1835, опубликована в 1838) — широко известны и вошли в быт.

В поэмах «Видение Брута» (1833) и «Кориолан» (1834, опубликована в 1838) Александр Иванович, продолжая традицию декабристских романтических поэм, где лица и события прошлого привлекались для изображения событий и выражения политических идей современности, напомнил людям 30-х гг.

, занятым переоценкой роли личности в истории, о легендарных деятелях. Поэт, не стремясь к исторической точности, создает образы борцов против тирании и воспевает их подвиги.

Слабыми сторонами в поэмах надо признать трактовку истории как стихийного процесса, невнимание к социальной основе событий и освещение сюжетов в абстрактно-психологическом плане.

Поэмы Полежаева— поиски путей для пробуждения поколений к борьбе с – самовластием, непреклонным противником которого он остался до конца своей жизни. В литературу и общественное сознание прошлого и нашего веков он и вошел как продолжатель дела декабристов.

Белинский и Добролюбов высоко ценили его наследие.

Герцен и Огарев приняли горячее участие в публикации его стихотворений, извлекая их из рукописной, потаенной литературы. В них Полежаев, по словам Огарева, «заканчивает первую, неудавшуюся битву свободы с самодержавием» (Избр. произв., т. II, М., 1956, с. 482).

Александр Иванович при всем тяготении к реализму отдал дань отживавшим литературным стилям. Он не мог освободиться от риторики и романтических шаблонов мечтательного Жуковского.

Он не преодолел незрелости реализма, сказавшейся в натуралистических описаниях быта и нравов.

Белинский отмечал у поэта невыдержанные и недоработанные стихи, в которых соединилась «грубая смесь прекрасного с низким и безобразным, грациозного с безвкусным».

Полежаев продолжал традиции Пушкина, своеобразно подражая ему и полемизируя с ним. Вражда к несправедливому общественному строю, отрицание его и ненависть к самовластию царя, гуманизм и демократизм роднят поэта с Лермонтовым.

Александр Иванович искал новые пути в поэзии, хотя и не создал законченной поэтической системы.

Он и явился провозвестником нового разночинно-демократического этапа в развитии русской поэзии, вершиной которого было творчество Некрасова.

Умер — [16(28). I. 1838], Москве.

Источник: http://www.znaniy.com/p/222-polezhaev-aleksandr-ivanovich.html

Полежаев Александр Иванович

Полежаев Александр Иванович

(1804, по др. данным 1805 или 1806–1838), русский поэт. Родился 30 августа (11 сентября) 1804 (по др. данным 1805 или 1806) в селе Покрышкино (по др. данным в селе Рузаевка) Инсарского уезда Пензенской губ. Внебрачный сын пензенского помещика Л.Н.

Струйского и его дворовой Аграфены Федоровой, выданной после рождения сына за мещанина г.Саранска Ивана Полежаева, вскоре исчезнувшего. Мать через несколько лет умерла, оставив малолетнего сына.

В августе 1816 Полежаев был перевезен в Москву, где обучался в пансионах (при губернской гимназии и в частном пансионе швейцарца Визара, иронически охарактеризованном в поэме Сашка).

По тогдашнему законодательству «незаконнорожденный» Полежаев не мог быть принят в университет и в сентябре 1820 стал вольнослушателем словесного отделения Московского университета.

Сошелся с либерально-демократическим разночинным студенчеством, в среде которого в 1827 сложился тайный революционный кружок братьев Критских, по делу которых позднее привлекался и Полежаев.

Оппозиционным настроениям поэта способствовала нужда: помощь Струйских внуку была недостаточной, из-за безденежья приходилось часто прерывать учебу.

Впервые в печати Полежаев выступил в 1826 в журнале «Вестник Европы» со стихотворным переводом из легендарного кельтского барда Оссиана (в интерпретации Дж.Макферсона) Морни и тень Кормала.

Антимонархическим пафосом, политической злободневностью (отклик на события 1825) проникнуто торжественно-обличительное стихотворение Полежаева Валтасар – вариация на тему 5-й главы Книги пророка Даниила, повествующей о гибели восточного деспота.

Наряду со стихами, опубликованными в «Вестнике Европы» и альманахах, Полежаев создал несколько повестей в стихах, ходивших списками в студенческой среде, в т.ч. поэму Сашка (1825), пародийно стилизованную в манере только что вышедшей в свет первой главы Евгения Онегина А.С.Пушкина («Мой дядя человек сердитый…

»), полную дерзкого юмора, остроумных и едких характеристик общественных явлений и лиц, сатирических выпадов против университета и других институтов самодержавия, в которой главный герой – студент-повеса, плебей, наблюдательный насмешник и озорник вместе со своими друзьями, служителями «буйственной» свободы, веселым разгулом протестует против ханжества религиозной и светской морали и всего лицемерного социума («Но ты, козлиными брадами / Лишь пресловутая земля, / Умы гнетущая цепями, /Отчизна глупая моя! / Когда тебе настанет время / Очнуться в дикости своей, / Когда с себя ты свергнешь бремя / Своих презренных палачей?»).

В июне 1826 рукопись Сашки была доставлена Николаю I, который заставил автора прочитать поэму вслух, заключив слушание резюме: «Это все еще следы, последние остатки; я их искореню!», и 28 июля приказал только что окончившего университет Полежаева отдать в солдаты.

Служба в Бутырском пехотном полку в Москве, подземный каземат при Спасских казармах в 1828 (по делу кружка Критских, одному из членов которого Полежаев передал текст вольнодумно-бунтарской песни К.Ф.Рылеева и А.А.

Бестужева-Марлинского Близ Фонтанки-реки), участие в боях на Северном Кавказе, в районе крепости Грозная, в горах Дагестана и Чечни (1829–1833), когда в октябре 1831 за «отличное мужество» он был безуспешно представлен к производству в офицеры, недолгие передышки в походах и на стоянках в казачьих станицах, – все это стало биографическим фоном нового, зрелого этапа творчества Полежаева, напитанного скорбью изгнанничества и отверженности в сочетании с элегической, в т.ч. религиозной, медитативностью и мятежностью (Песнь пленного Ирокезца, 1826–1828, – «Я умру! / на позор палачам / Беззащитное тело отдам! / Но, как дуб вековой / Неподвижный от стрел, / Я недвижен и смел / Встречу миг роковой!»), проникнутого мотивами атеистическими (поэма Арестант, 1828), предвосхищающими поэзию М.Ю.Лермонтова философско-«демоническими» (стих. Демон вдохновенья, 1833; Духи зла, 1834) и сатирико-инвективными (стих. Четыре нации, 1827; послание другу Полежаева Александру Петровичу Лозовскому, 1828, опубл. в 1829–1830, впоследствии сохранившему большую часть литературного наследия поэта). В этих произведениях «поэтизмы», сменяемые намеренной огрубленностью, простонародной, даже вульгарной лексикой, и смирение, перебиваемое пылким эротизмом, в совокупности создавали образ страдающего и страстного лирического героя, тяготеющего к импровизации и исповеди, склонного к саморефлексии и экспрессии в рамках романтического противопоставления «существенности», «внешности» – идеальному и духовному.

Особая тема – «Полежаев и Кавказ». Казачий фольклор питал его стих. Ночь на Кубани, Казак, Русские песни, стилизованные под народные распевы, и вошедшие в российский культурный быт стихотворения Архалук и известный с музыкой А.А.Алябьева и А.Л.Гурилева Сарафанчик.

Военные будни отразились в поэмах Эртели (1830) и Чир-Юрт (1832), почти документальных в своей натуралистической подробности описания.

Лирические стихотворения Герменчугское кладбище, Акташ-Аух, Мертвая голова раскрывают передают сострадание поэта покоряемым народам Чечни и Дагестана, мечты о том времени, «когда воинственная лира / Громовый звук печальных струн / Забудет битвы и Перун / И воспоет отраду мира».

Окрашенные байронизмом, близкие декабристской поэтике тираноборческие мотивы звучат в психологических поэмах Полежаева на исторические сюжеты Видение Брута (1833) и Кориолан (1834, опубл. в 1838), в стих. Вечерняя заря (1826–1828, опубл. в 1829), Живой мертвец (опубл. в 1830), Цепи (опубл.

в 1831), Рок, Песнь погибающего пловца, Ожесточенный (все опубл. в 1832), где героем, как правило, выступает «неизменный друг свободы», поэт, вступающий в безнадежно-трагический конфликт со всевластными притеснителями («Бессилен звук в моих устах, / Как меч в заржавленных ножнах»).

При этом Полежаев порывает с укоренившейся в русской литературе традицией кавказской экзотики, делая постоянным романтическим персонажем своей лирики не скучающего или эстетствующего путешественника, но солдата в шинели с «ратной сумой», впервые введя этот образ в отечественную поэзию (от имени солдат было им также написано в манере декабристских агитационных песен стихотворение Ай, ахти! Ох, ура, опубл. в 1925).

В 1833 поэт-солдат возвращается в Москву, где радость активной литературной работы («Одно под солнцем есть добро – неочиненное перо) отравлена новыми доносами и преследованиями, в т.ч. цензурными, искажающими или задерживающими его книги (сборники Разбитая арфа, опубл. под назв. Арфа в 1838; Часы выздоровления, опубл. в 1842).

Развившаяся в годы службы чахотка, жестокое наказание розгами, которому поэт был подвергнут за самовольный побег на несколько дней из полка, вызвали резкое ухудшение здоровья.

В сентябре 1837 Полежаев был отправлен в Лефортовский военный госпиталь, где спустя несколько месяцев скончался, получив перед смертью долгожданный приказ о производстве в чин прапорщика. А.И.Герцен, вместе с Н.П.

Огаревым способствовавший распространению стихов Полежаева и сведений о нем за рубежом, с горькой иронией писал: Николай I «за чахотку произвел Полежаева в офицеры».

Одна из самых трагических фигур русской культуры, обозначивший «мост» от декабристов к М.Ю.Лермонтову и Н.А.Некрасову, от «дворянского» к «разночинному» этапу развития гражданской поэзии, известный также переводами французских просветителей и романтиков, Полежаев был высоко ценим Н.А.

Добролюбовым и В.Г.Белинским (отмечавшим, однако, определенную склонность поэта к риторике и романтическим шаблонам в духе В.А.Жуковского, натуралистическую незрелость его бытописания, недоработанность стиха) и уже во второй половине 19 в. получил достойное его творчества признание.

Умер Полежаев в Москве 16 (28) января 1838.

Источник: http://znakka4estva.ru/dokumenty/literatura-russkiy-yazyk/polezhaev-aleksandr-ivanovich/

Читать онлайн Полежаев Александр Иванович – Краткая справка. Полежаев Александр

Полежаев Александр. Полежаев Александр Иванович – Краткая справка читать онлайн

На главную

К странице книги: Полежаев Александр. Полежаев Александр Иванович – Краткая справка.

Полежаев Александр Иванович – Краткая справка

Полежаев (Александр Иванович, 1805 – 1838) – выдающийся поэт. Отец его помещик Пензенской губернии, Струйский, мать – крепостная этого помещика, выданная впоследствии замуж за саранского мещанина Полежаева, от которого поэт и получил свое имя.

Десяти лет от роду Полежаев отдан был в Москве во французский пансион; затем он поступил вольнослушателем в Московский университет по словесному факультету. Первое стихотворение Полежаева: “Непостоянство” появилось в “Вестнике Европы” (1825). Университетское начальство поручило Полежаеву написать к торжественному акту 12 января 1826 г.

оду: “В память благотворений Александра I Императорскому Московскому университету”, а на выпускном акте, в том же году, Полежаев прочел свое стихотворение “Гений”. К тому времени относится сатирическая поэма Полежаева: “Иман-Козел”, вызванная ходившими тогда нелепейшими слухами об одном священнике в Москве.

Другая сатирическая поэма Полежаева, “Сашка”, в которой изображались студенческие похождения и попойки, испортила всю его жизнь. Поэма ходила по рукам в списках и попала в руки к начальству, которое, обратив внимание на несколько стихов с неуважительными отзывами по вопросам религиозным и с указанием на неудовлетворительность общественных условий России, дало ход делу.

Шуточная поэма очутилась в руках императора Николая Павловича, прибывшего в Москву на коронацию. Император приказал привести к себе Полежаева, который в его присутствии должен был прочесть свою поэму.

По окончании чтения государь, обращаясь к министру народного просвещения князю Ливену , сказал: “Я положу предел этому разврату; это все еще следы, последние остатки” (то есть брожения, приведшие к заговору декабристов).

Получив, однако, от министра отзыв, что Полежаев “поведения превосходнейшего”, государь сказал: “Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Я тебе даю военною службой средство очиститься… от тебя зависит твоя судьба, если я забуду, то можешь мне писать”; с этими словами государь поцеловал Полежаева в лоб, отпустил его.

Полежаев не мог примирится с крайне тяжелым положением унтер-офицера из “политических преступников”; пользуясь дарованным ему правом писать к государю, он решился послать просьбу о помиловании или об улучшении его участи.

Не получив ответа на неоднократные прошения и полагая, что они не доходят до государя, Полежаев задумал лично обратиться к нему, самовольно оставил полк и отправился пешком в Петербург. Сообразив, однако, все значение своего поступка, Полежаев вернулся с дороги и явился к начальству.

Он был отдан под суд и приговорен к прогнанию сквозь строй, но приговор был государем смягчен, и Полежаев был разжалован в рядовые без выслуги. Всеми покинутый Полежаев пришел в отчаяние и запил.

За оскорбление фельдфебеля он был опять отдан под суд и просидел в тюрьме, в ужаснейшей обстановке, в кандалах, почти целый год, имея в перспективе прогнание сквозь строй, но ему было вменено в наказание долговременное содержание под арестом. В 1829 г. полк, в котором служил Полежаев, был отправлен на Кавказ.

Полежаев принимал участие в целом ряде сражений и стычек и везде искал случая отличиться, чтобы добиться офицерского чина. Начальство не пожелало, однако, обратить на него внимание, и в 1833 г. он возвратился с Кавказа унтер-офицером. Организм его был совершенно расшатан; он впал в чахотку и на смертном только одре мог узнать, что 27 декабря 1837 г. произведен в прапорщики.

Исключительные обстоятельства жизни наложили резкую печать на поэзию Полежаева; она мрачна, как сама жизнь поэта. Оторванный от общества, он мог наполнять свои произведения лишь картинами горького субъективного чувства. Дважды находясь в ожидании приговора, который равнялся смертному, Полежаев излил свои чувства в “Песне пленного ирокезца” и в стихотворении “Осужденный”.

В длинном и не вполне еще напечатанном стихотворении “Арестант” Полежаев с жестокою правдою описывает обстановку своего ареста. Из автобиографических стихотворений Полежаева, наиболее многочисленных и сильных, видно, что он никогда не мирился со своею судьбой.

Всего чаще повторяется здесь мотив сожаления о растраченных годах жизни; иногда поэт преувеличивает свои заблуждения, сопоставляет их с постигшею его непомерной карою; не менее часто слышится мотив упорного сознания своего достоинства, сурового протеста или, наконец, отчаяния, потери веры в жизнь и человеческую справедливость.

Пребывание на Кавказе отозвалось у Полежаева целым рядом поэм, стихотворений, песен, в которых, наряду с изображением войны, звучит раздумье о ее значении, сочувствии к страждущим и побежденным. Много прекрасного в песнях Полежаева в народном жанре, к которому Белинский находил у него большую способность (“У меня-ль молодца”, “Баю-баюшки-баю” и другие). В общем, произведения Полежаева весьма неравного достоинства, что объясняется обстановкою, среди которой они писались; но многие из них свидетельствуют о сильном и своеобразном таланте. Вполне оригинален и стих Полежаева: это – не подражание пушкинскому стиху, а скорее переход к Лермонтову , также к Кольцову . В свое время прославилась по оригинальности стиха его воодушевленная “Песнь погибающего пловца”, писанная двустопными хореями с рифмами. Собрания сочинений Полежаева издавались в 1832, 1859, 1889 (под редакцией П.А. Ефремова) и 1892 годах (под редакцией А.И. Введенского ). См. статью Ефремова (в “Пантеоне литературы”, 1888, Л 2), Пыпина (в “Вестнике Европы”, 1889, Л 3) и Якушкина (в “Вестнике Европы”, 1897, Л 6).

Читать онлайн полностью бесплатно Полежаев Александр. Полежаев Александр Иванович – Краткая справка

К странице книги: Полежаев Александр. Полежаев Александр Иванович – Краткая справка.

Page created in 0.0904569625854 sec.

Источник: https://e-libra.ru/read/122895-polezhaev-aleksandr-ivanovich-kratkaya-spravka.html