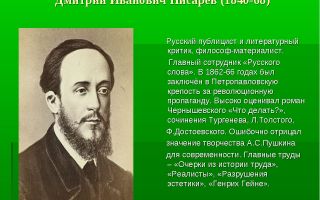

Дмитрий Писарев : краткая биография

Дми́трий Ива́нович Пи́сарев (14 октября 1840, село Знаменское, Орловская губерния — 16 июля 1868, Дуббельн, Лифляндская губерния) — русский публицист и литературный критик, переводчик, революционер-демократ. По праву считается «третьим», после Чернышевского и Добролюбова, великим русским критиком-шестидесятником. Плеханов называл его «одним из самых выдающихся представителей шестидесятых годов».

Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1856) и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1861). За выпускное сочинение о позднеантичном мистике Аполлонии Тианском был удостоен серебряной медали.

В 1859 году вёл библиографический отдел в журнале «Рассвет» под редакцией В. А. Кремпина. В 1861—1866 был ведущим критиком и идейным руководителем журнала «Русское слово».

За нелегальную статью-прокламацию «О брошюре Шедо-Ферроти», содержавшую призыв к свержению самодержавия («Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России»), с июля 1862 по ноябрь 1866 отбывал заключение в Петропавловской крепости. С августа 1863 года ему было разрешено продолжить литературные занятия.

В 1867—1868 годах сотрудничал с журналом «Дело» и «Отечественными записками». В статьях о художественной литературе в развитие «реальной критики» Н. А. Добролюбова трактовал художественные образы как объективное изображение социальных типов (статья «Базаров» о романе И. С.

Тургенева «Отцы и дети», 1862; «Борьба за жизнь» о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», 1867, и другие).

Вёл борьбу с эстетством и эстетикой (статьи «Реалисты», 1864; «Пушкин и Белинский», «Разрушение эстетики», «Посмотрим!», 1865) как врагами «разумного прогресса», но впоследствии преодолевал нигилистическое отношение к «эстетике».

Отрицал значение творчества Пушкина: Пушкин, Лермонтов и Гоголь были для Писарева пройденной ступенью.

Перевёл на русский язык 11-ю песнь «Мессиады» Ф. Г. Клопштока, поэму Генриха Гейне «Атта Тролль».

О влиянии статей Писарева, самого их задорного тона, щедро рассыпанных в них афоризмов, убийственных сравнений свидетельствовали в своих письмах и мемуарах многие писатели, журналисты, учёные; известно, по свидетельству Н. К. Крупской, что В. И. Ленин очень любил Писарева и взял с собой в ссылку в Шушенское его портрет.

Летом 1868 года Писарев с троюродной сестрой Марией Вилинской, новым объектом своей страсти, и её сыном отправился к Рижскому заливу на морские купания и 4 (16) июля 1868 года утонул в Дуббельне (Дубулты). Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Адреса

Надгробие Д. И. Писарева на Литераторских мостках

в Санкт-Петербурге

- 1867 — доходный дом — Невский проспект, 98;

- 1867 — лето 1868 года — дом И. Ф. Лопатина — Невский проспект, 68.

в Москве

- 1867 — Доходный дом Торлецкого — Захарьина (улица Кузнецкий Мост, 20/6/9).

Собрания сочинений Д. И. Писарева (основные издания)

- Собрание сочинений в 6-ти т. — Изд. Ф. Павленкова, 1897.

- Избранные сочинения в 2-х т. — М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1934.

- Сочинения в 4-х т. — Гос. изд-во худож. литературы, 1955.

- Литературная критика. В 3-х т. — М.: Художественная литература, 1981.

- Полное собрание сочинений и писем в 12 т. — М.: Наука, 2000—2013.

- Собрание сочинений

Источник: https://worldofaphorism.ru/kratkie-biografii/dmitrij-pisarev

Писарев Д. И. Биография кратко. Писарев Дмитрий Иванович

Писарев Дмитрий Иванович

(1840 – 1868)

Писарев Дмитрий Иванович (1840 – 1868), критик, публицист. Родился 2 октября (14 н. с.) в селе Знаменское Орловской губернии в небогатой дворянской семье. Детские годы прошли в родительском доме; его первоначальным образованием и воспитанием занималась мать. Варвара Дмитриевна. В четыре года свободно читал по-русски и по-французски, затем овладел немецким.

В 1952 – 56 учился в Петербургской гимназии, по окончании которой поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета.

Начиная с 1859 Писарев регулярно выступает с рецензиями и статьями в журнале “Рассвет” (“Обломов”. Роман Гончарова”; “Дворянское гнездо”. Роман И. Тургенева”; “Три смерти”. Рассказ графа Л. Толстого”). Неудовлетворенный университетской программой, целенаправленно занимается самообразованием.

В 1860 в результате переутомления и личных переживаний на почве многолетней безответной любви к своей кузине Р. Кореневой Писарев душевно заболевает и четыре месяца проводит в психиатрической лечебнице. После выздоровления продолжает университетский курс и успешно заканчивает университет в 1861.

Активно сотрудничает с журналом “Русское слово” (до его закрытия в 1866), становится его ведущим критиком и практически соредактором. Его статьи привлекают внимание читателей остротой мысли, искренностью тона, полемическим духом.

В 1862 публикует статью “Базаров”, которая обострила споры вокруг так называемого “нигилизма” и “нигилистов”. Критик открыто симпатизирует Базарову, его сильному, честному и суровому характеру. Он считал, что Тургенев понял этот новый для России человеческий тип “так верно, как не поймет ни один из наших молодых реалистов”.

В этом же году, возмущенный репрессиями против “нигилистов” и закрытием ряда демократических просветительских учреждений, Писарев пишет памфлет (по поводу брошюры Шедо-Ферроти, написанной по заказу правительства и обращенной против Герцена), содержащий призыв к свержению правительства и физической ликвидации царствующего дома.

2 июля 1862 был арестован и заключен в одиночную камеру Петропавловской крепости, где провел четыре года.

После года, проведенного в заключении, получил разрешение писать и печататься.

Годы заточения – расцвет деятельности Писарева и его влияния на русскую демократию. На это время приходится почти сорок его публикаций в “Русском слове” (статья “Мотивы русской драмы”, 1864; “Реалисты”; “Пушкин и Белинский”, 1865; “Мыслящий пролетариат о романе Чернышевского “Что делать?” и др.).

Досрочно освобожденный 18 ноября 1866 по амнистии Писарев сначала работает со своим прежним соредактором, издававшим теперь журнал “Дело”, но в 1868 принимает приглашение Н. Некрасова сотрудничать в “Отечественных записках”, где публикует ряд статей и рецензий.

Творческий путь Писарева на 28 году жизни внезапно оборвался: во время отдыха под Ригой он утонул, купаясь в Балтийском море. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

pisarev

Источник: http://www.slavkrug.org/pisarev-d-i-biografiya-kratko-pisarev-dmitrij-ivanovich/

Дмитрий Иванович Писарев

ПИСАРЕВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1840−1868), русский критик, публицист. Родился 2 (14) октября 1840 в с. Знаменское Елецкого уезда Орловской губ.

Сын штабс-капитана Новороссийского драгунского полка и наследницы елецких помещиков; рос в атмосфере прочных культурных и творческих традиций семьи: двоюродный дед — известный в свое время военачальник, литератор, художественный критик и военный историк А. А. Писарев; дядя — драматург, переводчик и театральный деятель А. И.

Писарев, автор популярных водевилей Средство выдавать дочерей замуж, 1828, и др.; троюродная сестра — М. А. Маркович (украинская и русская писательница Марко Вовчок), двоюродная сестра (и предмет юношеской любви Писарева) — Р. А. Коренева (писательница Р.А.Гарднер).

Пестуемый любящей матерью, с детства проявлял исключительные способности; с 7 лет пытался писать романы, с 10 лет вел дневник на французском языке. В то же время сплав исполнительности, семейной «подотчетности» и мощной внутренней силы породил противоречия в характере Писарева, его обостренную склонность к самоанализу, мечтательность, ранимость, ощущение непонятости и одиночества.

В 1851—1856 обучался в 3-й Петербургской гимназии (окончил с серебряной медалью), где в старших классах примкнул (до 1859) к «Обществу мыслящих людей», проповедовавшему отказ от радостей жизни, самоотречение, аскетизм и взаимную нравственную ответственность.

В 1856—1861 учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета (выбор которого объяснял ненавистью к математике).

В автобиографических очерках Наша университетская наука (1863) и Школа и жизнь (1866) критиковал как бессистемность и оторванность от жизни полученного им образования, так и своих наставников, выведенных под условными именами, но легко узнаваемых (филолог и этнограф И. И. Срезневский, историки Н. И. Костомаров и М.М.Стасюлевич).

«Ядовитое зерно скептицизма», вынесенное им из университета, предопределило нигилистическое отношение критика к традиционным культурным и эстетическим ценностям.

В студенческие годы Писарев занялся изучением наследия немецкого философа и филолога В. Гумбольдта (ст.

Вильгельм Гумбольдт в студенческом сборнике, 1860), от которого воспринял положение о главенствующем значении свободной человеческой личности в истории цивилизации. Тогда же состоялся журналистский дебют Писарева в журнале «наук, искусств и литературы для взрослых девиц» «Рассвет»: вел библиографический отдел, занимаясь рецензированием и научной популяризацией, в т. ч.

физики, химии, физиологии и т. п.; опубликовал литературно-критические статьи «Обломов». Роман И. А. Гончарова, «Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева, «Три смерти», Рассказ гр. Л.Н.Толстого… (все 1859), вслед за ранним В. Г. Белинским и А. А. Григорьевым акцентируя нравственно-воспитательное значение литературы.

Пережив летом и осенью 1859 мировоззренческий кризис, отягощенный безответной любовью к Кореневой и закончившийся психическим расстройством, Писарев пришел к утрате религиозных воззрений и веры в прежние идеалы, определяя главной позитивной ценностью своего (и человеческого вообще) существования «царство мысли», научно доказанных истин, открывающих неизменные законы природы (в связи с чем, полагал он, все, что естественно, то и нравственно). Оправившись от болезни, перевел 11-ю песнь Мессиады Ф. Г. Клопштока, поэму Г. Гейне Атта Тролль, написал критический этюд Мысли по поводу сочинений Марко Вовчка (опубл. в 1913) и удостоенную серебряной медали кандидатскую диссертацию Аполлоний Тианский и его время (с небольшими изменениями и подзаголовком Агония древнего римского общества, в его политическом., нравственном и религиозном состоянии опубликована в 1861 в журнале «Русское слово», отличавшемся радикализмом и признавшем правомерность социально-критической ассоциации Древнего Рима с современной Россией).

Настойчиво проводя в дальнейших публикациях идеи «Русского слова» и его редактора Г. Е. Благосветлова, Писарев проповедовал необходимость социально-исторического и культурного прогресса, обусловливаемого гражданскими свободами и общественно-практической направленностью науки, искусства и просвещения. Задатки острого полемиста особенно ярко проявились в рецензиях Писарева (первые циклы — Несоразмерные претензии и Народные книжки, оба полностью опубл. в 1868), а также в ст. Схоластика XIX века (1861), своеобразном манифесте левого радикализма с его непримиримостью и отвержением «золотой середины», с его принципом нигилистического «ультиматума» («бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть»). Причисленный охранительной журналистикой, наряду с другими радикалами, к литературным хулиганам-«свистунам», Писарев вызвал отторжение и умеренных почвенников, и либералов-западников, и представителей академической науки — в то же время нанося удары и по «левому» (П.Л.Лавров, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, М.Е.Салтыков-Щедрин, М.А.Антонович), и по «правому» лагерям (Московские мыслители — против М. Н. Каткова и публицистов «Русского вестника»; Русский Дон-Кихот — против И. В. Киреевского и славянофилов; Бедная русская мысль — против западников, славянофилов, петровских реформ и академической исторической науки в целом, все 1862).

В статьях о художественной литературе Писарев в рамках «реальной критики» Добролюбова трактовал художественные образы как объективно изображенные социальные типы в конкретных жизненных обстоятельствах, отдавая предпочтение А. Ф. Писемскому («черноземная сила)» перед Тургеневым и Гончаровым. Проницательным аналитизмом, при всей очевидной (и принципиально декларированной) эстетической глухоте, отмечена его статья Базаров (1862), в которой коллизия романа Отцы и дети Тургенева рассматривается прежде всего как конфликт поколений, свидетельствующий о глубоком «разладе», проникшем во все «клеточки» российского общества, а образ главного героя — как высшее и искомое звено эволюции отечественного «лишнего человека». Не без автобиографического пристрастия видит Писарев в тургеневском герое «богатыря, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинской силы…», ибо он — человек будущего. Актуальные публицистические цели высвечиваются и в цикле научно-популярных статей Писарева, в которых естествознание также служит делу разрушения архаического миросозерцания и «предрассудков» эстетического сознания.

Политическое иносказание в очерке Пчелы (1862, изложение труда немецкого ученого К. Фохта Государство пчел), где «водворение мрака» и неравенство трактуются как способ достижения неправедным государством «спокойствия и коллективного благоденствия», и статья-прокламация О брошюре Шедо-Ферроти (1862, опубл. в 1906, полностью в 1920), предназначенная для нелегального распространения и содержащая призыв к свержению правительства и физической ликвидации царствующего дома, послужили причиной заключения Писарева в Петропавловскую крепость, где он провел около 4-х с половиной лет. С августа 1863 ему было разрешено продолжить литературные занятия. В декабре 1865 под влиянием предупреждения, которое было сделано публикующему Писарева журналу «Русское слово» за статьи Новый тип (о Чернышевском, в 1867 изд. под назв. Мыслящий пролетариат) и Исторические идеи Огюста Конта (обе 1865), у критика на некоторое время были отобраны книги и бумага; после выстрела Д. В. Каракозова (4 апреля 1866) всякая литературная работа в крепости была запрещена.

Литературно-критические и публицистические работы Писарева в заключении отмечены возрастающим радикализмом. Борьба с эстетством и эстетикой, бывшей для Писарева синонимом фантазии — источника всех заблуждений, — главная тема критики Писарева (ст. Реалисты, 1864). «Эстетика есть самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса», — утверждает Писарев, развивая этот тезис в ст. Пушкин и Белинский, Разрушение эстетики и Посмотрим! (все 1865). При этом, высоко оценивая творчество Чернышевского с его прямолинейным рационализмом и теорией «разумного эгоизма», Писарев высмеивал убогость «мещанского счастья» его антагонистов (статьи Роман кисейной девушки о повестях Н. Г. Помяловского Мещанское счастье и Молотов и Прогулка по садам российской словесности, обе 1865).

В ноябре 1866 Писарев освобождается из крепости под поручительство матери и без права отлучаться из Петербурга. Новый период психического нездоровья приводит к разрыву по пустяковому поводу с Благосветловым; с этого же года приглашен Н. А. Некрасовым сотрудничать в журнале «Отечественные записки», где публикует статьи Старое барство о Войне и мире Л. Н. Толстого и Французский крестьянин в 1789 году о романе Эркмана-Шатриана История крестьянина 1789 г. (обе 1868). Обращаясь к истории западноевропейской общественной мысли и литературы (Популяризаторы отрицательных доктрин, 1866; Генрих Гейне, 1867), Писарев подчеркивал, что развитие «чистого искусства» связано с эпохами «политического застоя и отупения», приходя к неожиданному выводу: «положить конец неограниченному господству эстетики» могут те, кто сами стали «на всю жизнь эстетиками» (как, напр., Г. Э. Лессинг, Белинский, а также Г. Гейне — правда, в отличие от первых двух, страдающий политическим дилетантизмом), поскольку только с этой стороны общество оказывается «доступным для вразумлений». В ст. Борьба за жизнь (1867), разбирая роман Ф. М. Достоевского Преступление и наказание, Писарев заключает, что попытки даже сильной и одаренной личности бороться с целым обществом безнадежны и, следовательно, прогресс требует не кровопролития, а «спокойного научного анализа». Один из самых ярких и самобытных мыслителей и литературных критиков 19 в., Писарев, при всем своем эпатажном нигилизме, во многом выполнил для отечественной культуры ту работу по освобождению от фантомов предрассудков и ложных авторитетов, которую век назад во Франции выполнили вольнодумцы-просветители. Романтик и идеалист в своей неустанной вере в могущество человеческого разума и преобразующую силу знаний, блестящий стилист, эрудит, пародоксалист и логик, Писарев, явив собой высшую точку развития русского духовного радикализма середины 1 9 в., оказал огромное влияние на революционную мысль, науку и политическую борьбу не только России: влияние его идей прослеживается вплоть до европейских «новых левых» 1960−1970-х годов и «антиглобалистов» начала 21 в. Летом 1868 Писарев с Маркович (Марко Вовчок), новым объектом своей страсти, и ее сыном отправился к Рижскому заливу на морские купания и 4 (16) июля 1868 утонул в Дуббельне (Дубулты).

Источник: https://www.allsoch.ru/pisarev/

Писарев, Дмитрий Иванович – краткая биография – Русская историческая библиотека

Добролюбов умер в год освобождения крестьян (1861). Ещё год спустя был арестован и подвергся долгому заключению и ссылке Чернышевский.

Таким образом, эти два первых вождя крайних левых сошли с общественной сцены, и на первый план вышло новое поколение радикалов, занявшееся пропагандой материализма.

Лозунгом дня стали естественные науки, и главным врагом оказалось не столько правительство, сколько старые идеалистические предрассудки – искусство и романтизм вообще. Происхождение человека от обезьяны стало первым постулатом новой веры, а препарирование лягушек – символическим ритуалом их религии.

Дмитрий Иванович Писарев

Новые радикалы называли себя «мыслящими реалистами», но не возражали и против названия «нигилисты», данного им противниками. Возглавлял их Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868). Он был дворянином по рождению, но весь пропитался новыми антиромантическими и материалистическими идеями.

Как и Чернышевский, в жизни он был пуританином, хотя и проповедовал эмансипацию плоти. В 1862 г. Писарев оказался замешанным в дело о печатании прокламаций и был приговорен к четырехлетнему заключению в Петропавловской крепости. Там он и написал большую часть своих статей. После освобождения в 1866 г.

он почти перестал писать, а через два года утонул во время купания.

Писарев бесспорно был блестяще одаренным человеком, хотя и многословным, как все русские журналисты, и свирепым, как все шестидесятники. Но ему были присущи подлинное остроумие и настоящая живость. Прирожденный полемист, он убивал противников наповал. Писарев был крайне суров и беспощаден в своем деле разрушения.

В области литературной критики он отбрасывал всякое искусство, допуская тенденциозное лишь постольку, поскольку оно может быть немедленно использовано для обучения научной интеллигенции.

Писарев написал знаменитое развенчание Пушкина, где старался показать полную ошибочность идеалистической интерпретации великого поэта, данной Белинским.

«Борец за свободную личность», Писарев отрицал творческую полноту личности, полноту ее духовной и даже душевной жизни, отрицал право на творчество в философии, в искусстве, в высшей духовной культуре. Он утверждал крайне суженное, обедненное сознание человека.

Человек оказался обреченным исключительно на естественные науки, даже вместо романов предлагалось писать популярные статьи по естествознанию. Это означало обеднение личности и подавление ее свободы. Такова была обратная сторона русской борьбы за освобождение и за социальную правду.

Результаты сказались на большевицкой революции, на совершенных ею гонениях на дух.

После смерти Писарева дух нигилизма стал постепенно вырождаться; на передний план снова вышли социализм и революция. Семидесятые годы – это эпоха народников, наследников Герцена и Чернышевского.

Подробнее см. в статье Писарев.

Источник: http://rushist.com/index.php/literary-articles/4246-pisarev-dmitrij-ivanovich-kratkaya-biografiya

Писарев Дмитрий Иванович

(1840-1868) русский критик и публицист

Дмитрий Иванович Писарев родился в родовом имении своего отца, обеспеченного, но не очень богатого помещика. До двенадцати лет Дмитрий не покидал родительского дома. С ним занималась мать, Варвара Дмитриевна, и приглашенные учителя. Когда же мальчику исполнилось двенадцать, мать переехала вместе с ним в Петербург и определила сына в классическую гимназию.

Дмитрий Писарев прекрасно учился и в 1856 году закончил гимназию с золотой медалью. В том же году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Правда, в это время Писарев мечтал быть философом, интерес к литературе появился у него лишь тогда, когда он стал сотрудничать в журнале для девиц «Рассвет».

По просьбе издателя, Дмитрий Писарев должен был рецензировать все выходившие в то время литературные произведения.

В статьях, посвященных роману Ивана Гончарова «Обломов», произведениям Ивана Тургенева и рассказам Льва Толстого, молодой критик пытался показать своим юным читательницам своеобразие каждого из авторов.

Он не просто представлял новинки, а анализировал каждое произведение, выявляя его достоинства и новизну, связывая их с современными проблемами общества.

Во время учебы на последнем курсе университета, Дмитрий Писарев влюбился в свою двоюродную сестру Л. Кореневу. Молодые люди собирались пожениться, но так и не смогли переступить через запрет родителей. Вынужденный разрыв с любимой вызвал у Писарева сильнейшее нервное потрясение, после которого он более полугода лечился в психиатрической клинике.

После выздоровления и отдыха он вернулся к занятиям в университете и в 1861 году закончил курс, защитив дипломную работу, посвященную учению римского философа Аполлония Тианского.

Она была удостоена серебряной медали, и одаренный университант получил предложение остаться на кафедре при университете, однако отказался от научной карьеры и по приглашению своего знакомого Г.

Благосветлова стал редактором популярного журнала «Русское слово».

Вскоре его статьи в этом журнале стали привлекать внимание читателей твердой авторской позицией, искренностью, остротой мысли, начали расти тиражи издания. Кроме создания публицистических статей он начал заниматься и литературным трудом. Так, опубликовал перевод на русский язык поэмы Генриха Гейне «Атта Тролль».

К этому времени изменилось и общественное сознание критика. Увлекшись философским материализмом, Дмитрий Писарев считает, что необходимо в первую очередь решить социально-экономические проблемы России.

Придя к выводу, что просвещение народных масс может ускорить процесс революционного преобразования общества, он разрабатывает целую педагогическую систему, которая является продолжением демократических взглядов Виссариона Григорьевича Белинского, Николая Гавриловича Чернышевского и Николая Александровича Добролюбова.

Писарев считает, что для молодых людей, стремящихся к знаниям и общественной жизни, «талантливый критик с живым чувством и с энергическим умом, критик, подобный В. Г. Белинскому, мог бы быть в полном смысле слова учителем нравственности».

Опубликованная в 1862 году статья Дмитрия Ивановича Писарева «Базаров» стала важнейшим литературно-критическим выступлением революционных демократов.

Автор решил «обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вернее, тот общий, складывающийся тип, которого представителем является герой тургеневского романа».

Считая, что главный герой может рассчитывать на читательские симпатии, Писарев в то же время отмечал, что его нигилистическая односторонность, неприятие им поэзии, музыки и других видов искусств является признаком «узкого умственного деспотизма».

Статья стала объектом ожесточенной полемики с Антоновичем, критиком журнала «Современник», а Дмитрий Писарев приобрел славу яркого, интересного полемиста, блестящего исследователя и глубокого мыслителя. Одновременно он вошел в число крупнейших русских критиков. Его статьями зачитывались по всей России, а выхода каждого номера журнала ждали с нетерпением.

Казалось, его жизнь складывается вполне благополучно. Дмитрий Иванович Писарев много работал и был буквально завален предложениями от различных изданий. Но внезапно спокойное течение жизни изменилось. В начале 1862 года он написал рецензию-памфлет на брошюру Ш. Фиркса, автор которой критиковал деятельность политического эмигранта писателя Александра Герцена.

Осознавая, что официальные издания не посмеют напечатать это произведение, Писарев передал рукопись в нелегальный студенческий рукописный журнал. Неожиданно в редакции журнала был проведен обыск, и рукопись попала в руки полиции.

Через несколько дней Дмитрий Писарев был арестован и посажен в одиночную камеру Петропавловской крепости по обвинению в государственной измене. Содержавшиеся в статье мысли были восприняты как призыв к свержению существующего строя. Только через год после ареста Писарев получил разрешение писать и печатать свои сочинения.

За эти годы Дмитрием Ивановичем Писаревым было написано более сорока статей, которые принесли ему истинную литературную славу. Огромная сила воли, материнская поддержка и участие сотрудников журнала «Русское слово» помогли ему выдержать тюремное одиночество. Большинство публицистических статей Писарева были посвящены социально-политическим, философским и педагогическим вопросам.

Среди литературно-критических работ этого периода следует отметить статью «Мотивы русской драмы», по оценке драмы Александра Николаевича Островского «Гроза» (1864). Статья была написана с целью опровергнуть взгляд Н. А. Добролюбова на образ главной героини пьесы.

В своей работе «Луч света в темном царстве» Добролюбов указывал на благородство, страстность, честность и совестливость Катерины, называя ее «лучом света» в царстве невежества, самодурства и деспотизма. Он считал, что «Гроза» — «самое решительное произведение Островского».

А Дмитрий Писарев в своей работе доказывал, что вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий.

Она ежеминутно кидается из одной крайности в другую, и, наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством — самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданным для нее самой...

Осенью 1864 года в журнале «Русское слово» появилась знаменитая работа Писарева «Реалисты», в которой критик вновь проанализировал образ Базарова. Он считал, что Тургенев создал более жизненный тип, чем в свое время А. Пушкин.

Конечно, оценки Дмитрия Писарева отличались известной категоричностью, вызванной тем, что он находился в тюрьме и был лишен возможности участвовать в живой полемике.

Но тщательность и аргументированность анализа, а также простота и доступность изложения материала обеспечили популярность его статей в разных слоях общества.

Однако официальная оценка критических произведений Писарева была совершенно иной. После публикации его статьи «Мыслящий пролетариат», посвященной роману Н. Чернышевского «Что делать», власти поспешили закрыть журнал «Русское слово».

18 ноября 1866 года Дмитрий Писарев был освобожден из заключения. Получив разрешение на жительство в Петербурге, он вместе с небольшим кругом друзей основал новый литературный журнал «Дело». Финансовую сторону взял на себя Г. Благосветлов, который был связан с Писаревым многими годами дружбы и совместной работой в журнале «Русское слово».

После выхода из крепости критик переоценил многое из того, что было написано им в полемическом задоре. В частности, в статьях «Борьба за жизнь» и «Борьба за существование» он дал развернутый анализ романа Достоевского «Преступление и наказание» и показал, что Раскольников является своеобразным героем предостережения.

В своих последующих статьях Дмитрий Писарев изменил точку зрения и на образ Катерины, во многом согласившись с мнением Добролюбова. Неизменность революционных взглядов Писарева постепенно привела к разрыву с Благосветловым, который боялся, что власти закроют и его новый журнал.

В начале 1868 года Дмитрий Иванович Писарев принял предложение Н. Некрасова и стал заместителем главного редактора в журнале «Отечественные записки». Там он снова стал печатать рецензии на все литературные новинки, но налаженная работа неожиданно прервалась.

Выехав летом с женой и сыном в курортное местечко Дуббельн (Дубулты) под Ригой, Дмитрий Иванович Писарев утонул во время морской прогулки. Его похоронили на Волковом кладбище в Петербурге, которое было своеобразным некрополем деятелей русской культуры.

Источник: http://biografiivsem.ru/pisarev-dmitriy-ivanovich

Писарев дмитрий иванович

(1840-1868) русский критик и публицист

Д.И.Писарев родился в родовом имении своего отца, обеспеченного, но не очень богатого помещика. До двенадцати лет Дмитрий не покидал родительского дома. С ним занималась мать, Варвара Дмитриевна, и приглашенные учителя. Когда же мальчику исполнилось двенадцать, мать переехала вместе с ним в Петербург и определила сына в классическую гимназию.

Писарев прекрасно учился и в 1856 году закончил гимназию с золотой медалью. В том же году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Правда, в это время Писарев мечтал быть философом, интерес к литературе появился у него лишь тогда, когда он стал сотрудничать в журнале для девиц «Рассвет».

По просьбе издателя Писарев должен был рецензировать все выходившие в то время литературные произведения. В статьях, посвященных роману И.Гончарова «Обломов», произведениям И.Тургенева и рассказам Л.

Толстого, молодой критик пытался показать своим юным читательницам своеобразие каждого из авторов.

Он не просто представлял новинки, а анализировал каждое произведение, выявляя его достоинства и новизну, связывая их с современными проблемами общества.

Во время учебы на последнем курсе университета Писарев влюбился в свою двоюродную сестру Л.Кореневу. Молодые люди собирались пожениться, но так и не смогли переступить через запрет родителей. Вынужденный разрыв с любимой вызвал у Писарева сильнейшее нервное потрясение, после которого он более полугода лечился в психиатрической клинике.

После выздоровления и отдыха он вернулся к занятиям в университете ив 1861 году закончил курс, защитив дипломную работу, посвященную учению риктского философа Аполлония Тианского.

Она была удостоена серебряной медали, и одаренный университант получил предложение остаться на кафедре при университете, однако отказался от научной карьеры и по приглашению своего знакомого Г.

Благосветлова стал редактором популярного журнала «Русское слово».

Вскоре его статьи в этом журнале стали привлекать внимание читателей твердой авторской позицией, искренностью, остротой мысли, начали расти тиражи издания. Кроме создания публицистических статей он начал заниматься и литературным трудом. Так, опубликовал перевод на русский язык поэмы Г.Гейне «Атта Тролль».

К этому времени изменилось и общественное сознание критика. Увлекшись философским материализмом, Писарев считает, что необходимо в первую очередь решить социально-экономические проблемы России.

Придя к выводу, что просвещение народных масс может ускорить процесс революционного преобразования общества, он разрабатывает целую педагогическую систему, которая является продолжением демократических взглядов В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова.

Писарев считает, что для молодых людей, стремящихся к знаниям и общественной жизни, «талантливый критик с живым чувством и с энергическим умом, критик, подобный В.Г.Белинскому, мог бы быть в полном смысле слова учителем нравственности».

Опубликованная в 1862 году статья Писарева «Базаров» стала важнейшим литературно-критическим выступлением революционных демократов.

Автор решил «обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вернее, тот общий, складывающийся тип, которого представителем является герой тургеневского романа».

Считая, что главный герой может рассчитывать на читательские симпатии, Писарев в то же время отмечал, что его нигилистическая односторонность, неприятие им поэзии, музыки и других видов искусств является признаком «узкого умственного деспотизма».

Статья стала объектом ожесточенной полемики с Антоновичем, критиком журнала «Современник», а Писарев приобрел славу яркого, интересного полемиста, блестящего исследователя и глубокого мыслителя. Одновременно он вошел в число крупнейших русских критиков. Его статьями зачитывались по всей России, а выхода каждого номера журнала ждали с нетерпением.

Казалось, его жизнь складывается вполне благополучно. Писарев много работал и был буквально завален предложениями от различных изданий. Но внезапно спокойное течение жизни изменилось. В начале 1862 года он написал рецензию-памфлет на брошюру Ф.Фиркса, автор которой критиковал деятельность политического эмигранта писателя А.Герцена.

Осознавая, что официальные издания не посмеют напечатать это произведение, Писарев передал рукопись в нелегальный студенческий рукописный журнал. Неожиданно в редакции журнала был проведен обыск, и рукопись попала в руки полиции.

Через несколько дней Писарев был арестован и посажен в одиночную камеру Петропавловской крепости по обвинению в государственной измене. Содержавшиеся в статье мысли были восприняты как призыв к свержению существующего строя. Только через год после ареста Писарев получил разрешение писать и печатать свои сочинения.

За эти годы Писаревым было написано более сорока статей, которые принесли ему истинную литературную славу. Огромная сила воли, материнская поддержка и участие сотрудников журнала «Русское слово» помогли ему выдержать тюремное одиночество. Большинство публицистических статей Писарева были посвящены социально-политическим, философским и педагогическим вопросам.

Среди литературно-критических работ этого периода следует отметить статью «Мотивы русской драмы», по оценке драмы А.Н.Островского «Гроза» (1864). Статья была написана с целью опровергнуть взгляд Н.А.Добролюбова на образ главной героини пьесы.

В своей работе «Луч света в темном царстве» Добролюбов указывал на благородство, страстность, честность и совестливость Катерины, называя ее «лучом света» в царстве невежества, самодурства и деспотизма. Он считал, что «Гроза» — «самое решительное произведение Островского».

А Писарев в своей работе доказывал, что вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий.

Она ежеминутно кидается из одной крайности в другую, и, наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством — самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданным для нее самой...

Осенью 1864 года в журнале «Русское слово» появилась знаменитая работа Писарева «Реалисты», в которой критик вновь проанализировал образ Базарова. Он считал, что Тургенев создал более жизненный тип, чем в свое время А.Пушкин.

Конечно, оценки Писарева отличались известной категоричностью, вызванной тем, что он находился в тюрьме и был лишен возможности участвовать в живой полемике.

Но тщательность и аргументированность анализа, а также простота и доступность изложения материала обеспечили популярность его статей в разных слоях общества.

Однако официальная оценка критических произведений Писарева была совершенно иной. После публикации его статьи «Мыслящий пролетариат», посвященной роману Н.Чернышевского «Что делать», власти поспешили закрыть журнал «Русское слово».

18 ноября 1866 года Писарев был освобожден из заключения. Получив разрешение на жительство в Петербурге, он вместе с небольшим кругом друзей основал новый литературный журнал «Дело». Финансовую сторону взял на себя Г.Благосветлов, который был связан с Писаревым многими годами дружбы и совместной работой в журнале «Русское слово».

После выхода из крепости критик переоценил многое из того, что было написано им в полемическом задоре. В частности, в статьях «Борьба за жизнь» и «Борьба за существование» он дал развернутый анализ романа Достоевского «Преступление и наказание» и показал, что Раскольников является своеобразным героем предостережения.

В своих последующих статьях Писарев изменил точку зрения и на образ Катерины, во многом согласившись с мнением Добролюбова. Неизменность революционных взглядов Писарева постепенно привела к разрыву с Благосветловым, который боялся, что власти закроют и его новый журнал.

В начале 1868 года Писарев принял предложение Н.Некрасова и стал заместителем главного редактора в журнале «Отечественные записки». Там он снова стал печатать рецензии на все литературные новинки, но налаженная работа неожиданно прервалась.

Выехав летом с женой и сыном в курортное местечко Дуббельн (Дубулты) под Ригой, Писарев утонул во время морской прогулки. Его похоронили на Волковом кладбище в Петербурге, которое было своеобразным некрополем деятелей русской культуры.

Источник: http://biography-peoples.ru/index.php/p/item/566-pisarev-dmitrij-ivanovich

Биография

Подробности Категория: Писатели Опубликовано: 04.03.2016 14:32 Автор: Биограф Просмотров: 1402

Писарев Дмитрий Иванович Родился: 2 (14) октября 1840 года. Умер: 4 (16) июля 1868 (27 лет) года.

Дмитрий Иванович Писарев (2 октября 1840, село Знаменское, Орловская губерния — 4 июля 1868, Дуббельн, Лифляндская губерния) — русский публицист и литературный критик, революционный демократ. По праву считается «третьим», после Чернышевского и Добролюбова, великим русским критиком-шестидесятником.

Плеханов называл его «одним из самых выдающихся представителей шестидесятых годов».

Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1856) и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1861). За выпускное сочинение о позднеантичном мистике Аполлонии Тианском был удостоен серебряной медали.

В 1859 году вёл библиографический отдел в журнале «Рассвет» под редакцией В. А. Кремпина. В 1861—1866 был ведущим критиком и идейным руководителем журнала «Русское слово».

За нелегальную статью-прокламацию «О брошюре Шедо-Ферроти», содержавшую призыв к свержению самодержавия («Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России»), с июля 1862 по ноябрь 1866 отбывал заключение в Петропавловской крепости. С августа 1863 года ему было разрешено продолжить литературные занятия.

В 1867—1868 годах сотрудничал с журналом «Дело» и «Отечественными записками». В статьях о художественной литературе в развитие «реальной критики» Н. А. Добролюбова трактовал художественные образы как объективное изображение социальных типов (статья «Базаров» о романе И. С.

Тургенева «Отцы и дети», 1862; «Борьба за жизнь» о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», 1867, и другие).

Вёл борьбу с эстетством и эстетикой (статьи «Реалисты», 1864; «Пушкин и Белинский», «Разрушение эстетики», «Посмотрим!», 1865) как врагами «разумного прогресса», но впоследствии преодолевал нигилистическое отношение к «эстетике».

Отрицал значение творчества Пушкина: Пушкин, Лермонтов и Гоголь были для Писарева пройденной ступенью.

Перевёл на русский язык 11-ю песнь «Мессиады» Ф. Г. Клопштока, поэму Генриха Гейне «Атта Тролль».

О влиянии статей Писарева, самого их задорного тона, щедро рассыпанных в них афоризмов, убийственных сравнений свидетельствовали в своих письмах и мемуарах многие писатели, журналисты, учёные; известно, по свидетельству Н. К. Крупской, что В. И. Ленин очень любил Писарева и взял с собой в ссылку в Шушенское его портрет.

Летом 1868 года Писарев с троюродной сестрой Марией Вилинской, новым объектом своей страсти, и её сыном отправился к Рижскому заливу на морские купания и 4 (16) июля 1868 года утонул в Дуббельне (Дубулты). Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Адреса

в Санкт-Петербурге

1867 — доходный дом — Невский проспект, 98;

1867 — лето 1868 года — дом И. Ф. Лопатина — Невский проспект, 68.

в Москве

1867 — Доходный дом Торлецкого — Захарьина (улица Кузнецкий Мост, 20/6/9).

Собрания сочинений Д. И. Писарева (основные издания)

Писарев Д. И. Собрание сочинений в 6-ти т. — Изд. Ф. Павленкова, 1897.Писарев Д. И. Избранные сочинения в 2-х т. — М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1934.Писарев Д. И. Сочинения в 4-х т. — Гос. изд-во худож.

литературы, 1955.Писарев Д. И. Литературная критика. В 3-х т. — М.: Художественная литература, 1981.Писарев Д. И. Полное собрание сочинений и писем в 12 т. — М.: Наука, 2002—2003.

Писарев Дмитрий Иванович: Собрание сочинений

Источник: http://biography.su/pisateli/pisarev-dmitrij-ivanovich

Писарев Дмитрий Иванович – краткая биография

Категория: Краткие биографии Actionteaser.ru – тизерная реклама

Писарев Дмитрий Иванович (1840 – 1868), критик, публицист. Родился 2 октября (14 н.с.) в селе Знаменское Орловской губернии в небогатой дворянской семье. Детские годы прошли в родительском доме; его первоначальным образованием и воспитанием занималась мать. Варвара Дмитриевна.

В четыре года свободно читал по-русски и по-французски, затем овладел немецким. В 1952 – 56 учился в Петербургской гимназии, по окончании которой поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Начиная с 1859 Писарев регулярно выступает с рецензиями и статьями в журнале “Рассвет” (“Обломов”. Роман Гончарова”; “Дворянское гнездо”. Роман И.

Тургенева”; “Три смерти”. Рассказ графа Л.Толстого”). Неудовлетворенный университетской программой, целенаправленно занимается самообразованием. В 1860 в результате переутомления и личных переживаний на почве многолетней безответной любви к своей кузине Р.Кореневой Писарев душевно заболевает и четыре месяца проводит в психиатрической лечебнице.

После выздоровления продолжает университетский курс и успешно заканчивает университет в 1861. Активно сотрудничает с журналом “Русское слово” (до его закрытия в 1866), становится его ведущим критиком и практически соредактором. Его статьи привлекают внимание читателей остротой мысли, искренностью тона, полемическим духом.

В 1862 публикует статью “Базаров”, которая обострила споры вокруг так называемого “нигилизма” и “нигилистов”. Критик открыто симпатизирует Базарову, его сильному, честному и суровому характеру. Он считал, что Тургенев понял этот новый для России человеческий тип “так верно, как не поймет ни один из наших молодых реалистов”.

В этом же году, возмущенный репрессиями против “нигилистов” и закрытием ряда демократических просветительских учреждений, Писарев пишет памфлет (по поводу брошюры Шедо-Ферроти, написанной по заказу правительства и обращенной против Герцена), содержащий призыв к свержению правительства и физической ликвидации царствующего дома.

2 июля 1862 был арестован и заключен в одиночную камеру Петропавловской крепости, где провел четыре года. После года, проведенного в заключении, получил разрешение писать и печататься. Годы заточения – расцвет деятельности Писарева и его влияния на русскую демократию.

На это время приходится почти сорок его публикаций в “Русском слове” (статья “Мотивы русской драмы”, 1864; “Реалисты”; “Пушкин и Белинский”, 1865; “Мыслящий пролетариат о романе Чернышевского “Что делать?” и др.). Досрочно освобожденный 18 ноября 1866 по амнистии Писарев сначала работает со своим прежним соредактором, издававшим теперь журнал “Дело”, но в 1868 принимает приглашение Н.

Некрасова сотрудничать в “Отечественных записках”, где публикует ряд статей и рецензий.

Творческий путь Писарева на 28 году жизни внезапно оборвался: во время отдыха под Ригой он утонул, купаясь в Балтийском море. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

Уильям Шекспир (1564-1616) жил в бурную эпоху Возрождения, которая представляла собой «величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством». Это было время, когда под натиском новых, прогрессивных для своего времени буржуазных отношений рушился феодальный строй, господствовавший в средневековой Европе. Католическая церковь была главным идейным наставником всей Западной Европы. На борьбу со средневековой идеологией выступили передовые люди эпохи Возрождения – гумани

Главным героем романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» является молодой нигилист Евгений Базаров.

На страницах своего произведения автор подробно излагает взгляды этого человека, всесторонне освещает его характер – таким образом Тургенев изучает новое явление под названием «нигилизм», захватившее Россию 60-ых годов 19 века.

Евгений Васильевич Базаров – выходец из разночинной среды, отец его всю жизнь служил уездным лекарем. Сам герой является студентом и изучает естественные науки. Но главным св

Жизнь…Такое маленькое и такое большое слово. Это большой и единственный дар, данный нам для радости и счастья. Божий дар нам — людям. Поэтому надо беречь его, уважать, а не поносить и терять.

Жить надо так, чтобы каждый миг наполняла наши души теплом, радостью.

Мы живем, чтобы улыбаться теплу и солнцу, чтобы голубые озера небес убаюкивали, успокаивали нас уставших, пьянящий запах мяты давал живительную силу нашему телу, а тропинка к родительскому порогу предоставляла, возвращала силу и мощь.Но и

Комедия “Горе от ума”, написанная А. С. Грибоедовым в начале XIX века, актуальна и для сегодняшней России. В этом произведении автор со всей глубиной раскрывает пороки, поразившие российское общество начала прошлого века.

Однако, читая это произведение, мы находим в нем и героев нынешних дней. Имена персонажей комедии, собранных Грибоедовым в доме московского барина Павла Афанасьевича Фамусова, не случайно стали нарицательными. Давайте посмотрим на хозяина дома.

Каждая реплика Фамусова, кажд

В истории литературы встречаются “авторы одного произведения”. Классический пример такого писателя – Грибоедов. Одаренность этого человека была поистине феноменальной.

Его знания были огромны и многосторонни, он выучил множество языков, был хорошим офицером, способным музыкантом, выдающимся дипломатом с задатками крупного политика.

Но при всем том его мало кто помнил бы, если бы не комедия ” Горе от ума”, которая поставила Грибоедова в один ряд с величайшими русскими писателями. Пасынок здра

Как бы я поступила на месте Катерины? Нельзя считать этот вопрос однозначным. Ведь мы живем в другое время, в другую эпоху. У нашего поколения другие идеалы, ценности, моральные устои, понятия о добре и зле. Да и я никогда, к счастью, не попадала в подобную ситуацию, поэтому судить достаточно тяжело. И все же.

В пьесе Островского “Гроза” Катерина предстает перед нами девушкой сомневающейся, колеблющейся, изменчивой и не постоянной. Она способна на необдуманные поступки, поэтому то, что она

Роман “Отцы и дети” после публикации стал предметом ожесточенных споров и приобрел мировую известность.

Скорее всего это произошло из-за того, что “чуткая рука художника нащупала больное место общества, обнажила явление, бессознательно волновавшее всех, но еще никем не формулированное ясно”. Этот роман ввел в круг “вечных образов” литературы еще один — Евгения Базарова.

Тургенев писал портрет поразившего его человека с возможной объективностью; Базаров заинтересовал его, побудил к творчеству

Ты — мое васильковое слово. С. Есенин Великий русский поэт XX века Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии.

“Фамилия Есенин — русская, коренная, в ней звучат языческие корни — овсень, таусень, осень, ясень,— связанные с плодородием, с дарами земли, с осенними праздниками”,— писал Алексей Толстой.

Соединение поэтического воззрения славян на природу, их языческого и православного мировоззрения, носителем которого было патриарха

Не думаю, що є на світі ще один такий народ, як наш, що вагається, якою мовою йому спілкуватися. Коли замислююсь над цим, стає боляче і страшно. Боляче, бо зневажаємо свою власну мову, до того ж одну з наймилозвучніших у світі.

Страшно, бо поводимося з нею, своєю материнською мовою, по-дикунськи.

Звертаючись до світової історії, дивуюсь чому перед індійськими, африканськими та австралійськими племенами не стояло питання, чи розмовляти своєю мовою? Ці нерозвинені, далекі від цивілізації пле

«Обломов» появился в обстановке подъема демократического движения и имел большое значение в борьбе передовых кругов русского общества против крепостного права.

Гончаров в романе критиковал отсталые, косные и застойные нравы, присущие феодально-крепостническому порядку, породившему обломовщину: «Я старался показать в «Обломове», как и отчего у нас люди превращаются прежде времени в… кисель».

Сущность и происхождение обломовщины раскрываются в романе с антикрепостнической, демократической точки зр

Биографии:{module Биографии} Actionteaser.ru – тизерная реклама Actionteaser.ru – тизерная реклама

Источник: https://referat567.info/biografii/17005-pisarev-dmitrij-ivanovich-kratkaya-biografiya.html

Д. И. Писарев — литературный критик. Жизнь и труды. Статья

Судьба литературного наследия Д. И. Писарева примечательна. Писарев не теоретизировал, не создавал универсальных концепций; почти все, что написано им, — либо полемика, либо популяризация.

Оба эти жанра — с коротким сроком жизни: через десяток лет забывается суть спора, а порой и имена споривших; популяризируемые идеи становятся либо самоочевидно истинными, либо столь же самоочевидно ложными; и в том и в другом случае пространный разговор о них перестает интересовать читателя.

А между тем трудно было после смерти Писарева найти критика более читаемого, более любимого (и ненавидимого!).

Ленин и Плеханов, Тимирязев и Павлов единогласно отмечают значительность роли Писарева в собственном духовном развитии.

И — что совсем уж удивительно — даже сегодня, читая его рассуждения о давно позабытых книгах и давно отзвучавших спорах, — и негодуешь, и соглашаешься, и восхищаешься — вместе с ним; живешь прочитанным. Почему же оно живо?

Может быть, причина — в исторической важности сделанного Писаревым? Да, его роль в истории русской мысли неоспорима. Но сколько есть книг, историческую значимость которых мы все признаем.

Может быть, в верности оценок? Но сегодня (как, впрочем, и много лет назад) читатель не согласится с доброй половиной суждений критика.

Может быть, дело в созвучности умонастроений? Конечно, у каждой эпохи свой светофильтр; и в прошлом мы яснее и живее всего видим то, что перекликается с нынешним. Но любой из отрезков прошедшего столетия настолько своеобразен и неповторим, что и это объяснение не кажется достаточным.

Так в чем же дело? Пожалуй, в том ярчайшем свойстве личности Писарева, которое его биограф Е. Соловьев назвал «талантом правды».

Совсем недавно, уже в наши дни, было сказано: «Неумение найти и сказать правду… никаким умением говорить неправду не покрыть».

Так вот, каждая из страниц Писарева вызвана к жизни и одухотворена как раз этим «умением говорить правду». Говорить же правду, в подлинном, высшем смысле этого слова — значит говорить о главном.

Во времена Писарева таким главным было освобождение. И социальное — от цепких и живых еще остатков крепостничесва, и нравственное — от духовной безгласности николаевской эпохи, от солдатского единообразия «общепринятых» мнений и оценок.

«Литература во всех своих видоизменениях должна бить в одну точку: она должна всеми силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться», — так скажет Писарев в одной из первых своих статей.

В этих словах — программа всей дальнейшей литературной работы критика. И в них же — история его собственного духовного развития. Писареву не пришлось, как иным его соратникам-разночинцам, сызмальства испытать на себе тяготы нужды и рабской зависимости. Было иное — ласковое рабство комфорта и «благовоспитанности».

Безоблачное детство в зажиточной помещичьей семье, чинное — не без приторности — домашнее воспитание, добросовестная зубрежка в гимназии и добросовестные занятия академически скучной филологией и историей в университете — все, казалось, предвещало и дальнейшую принадлежность к «разряду овец» (так впоследствии назовет подобный социальный тип сам Писарев). Биографов критика до сих пор смущает незначительность внешних обстоятельств, за год превративших благонравного исследователя филологических древностей в ярого нигилиста и «потрясателя основ». Дело, видимо, не во внешних обстоятельствах, а в том, что искусству говорить правду всегда сопутствует способность эту правду слышать. И Писарев — вопреки всему, что внушали ему с детства, — услышал ее в статьях Чернышевского, Добролюбова, Герцена.

Духовное освобождение (не менее верным будет слово «рождение») Писарева было быстрым, но нелегким. Это, пожалуй, общая черта первого поколения революционеров-шестидесятников. Тому была причина.

Преемственность идей — от Белинского, Герцена — сохранилась, но не было личной преемственности, учительства и ученичества, которые столь необходимы человеку в пору его становления.

Формула «отцы и дети» была не звонким словцом, а точным определением реальности; по пальцам можно было пересчитать людей старшего поколения, поддержавших «мальчишек» и «нигилистов».

Для Дмитрия Ивановича Писарева обстоятельства сложились вдвойне неблагоприятно: в самом начале литературной деятельности он был арестован за нелегальную статью в защиту Герцена, и почти все самое сильное, что вышло из-под его пера, написано в стенах Петропавловки.

Здесь самое время сказать еще об одном свойстве личности Писарева. Не в меньшей мере, чем «талантом правды», он обладал и талантом мужества.

Во всем, что написано им за четыре с лишним года заключения, не найти, пожалуй, ни одной унылой, жалостливой, страдальческой строки. Это тоже свойство поколения; в тех же стенах и в те же годы создано ведь и «Что делать?».

Но это не просто «социальный оптимизм», а сквозная черта душевного строя «новых людей».

Письма Писарева к матери из Петропавловки удивительны. Словно бы старший и младший поменялись местами — столько в строках двадцатитрех-двадцатипятилетнего молодого человека жизненной твердости и спокойного пренебрежения всем внешним.

Он то шутит, что, слава богу, ему не грозит эпидемия гриппа, распространившегося по Петербургу, то замечает, что при дороговизне жизни в столице стоит доже поблагодарить власти, взявшие на себя заботу о нем… Или вот еще, о себе: «Теперь к моему характеру присоединилась одна черта, которой прежде не существовало. Я начал любить людей вообще… Теперь мне представляется часто, что мою статью читает где-нибудь в глуши очень молодой человек, который еще меньше моего жил на свете и очень мало знает… И мною овладевает желание сделать ему как можно больше пользы, наговорить ему как можно больше хороших вещей, надавать ему всяких основательных знаний…»

Черносотенцы и либералы называли Писарева и других шестидесятников «нигилистами» и «отрицателями». Писарев не отрекался от этого прозвища. Но он отлично понимал, что одного лишь отрицания всего, что мертвит общество и человеческую личность, недостаточно. Необходимо утверждение новой морали, нового типа человека.

Очертания этого типа Писарев видел в Базарове, в «новых людях» Чернышевского.

Но какие силы способны создать этот человеческий тип, способны противостоять мертвящему давлению действительности? «Любовь, знание, труд» — так определяет Писарев эти силы, и современникам, привыкшим к условностям языка подцензурной печати, легко было понять, какая любовь, какое знание, какой труд подразумеваются здесь.

Естественно, что размышления о сущности «нового человека» направляли внимание критика в сферу воспитания. Его педагогические статьи и сегодня поражают своим остроумием и беспощадной зоркостью ко всяческим проявлениям «воспитательного доктринерства». И восхищают глубоким уважением к личности ребенка, к его праву быть самим собой.

Основную и первейшую задачу образования Писарев видел в том, чтобы дать простор собственным силам ребенка, его познавательной активности.

С первого взгляда может показаться, будто Писарев считал, что образование полностью должно заменить собой воспитание. Но такое представление будет ошибочным.

Критик выступал лишь против воспитания, цели которого чужды потребностям ребенка, а средства — враждебны ему, против воспитания, основанного на страхе и слепом авторитете.

За Писаревым утвердилась слава отрицателя искусства, разрушителя эстетики. Для этого легко найти основания — об искусстве критиком написаны десятки горьких и беспощадных страниц. Но не будем относить их лишь по ведомству «исторической ограниченности».

Источник их гораздо основательнее.

Писарев задавал суровый, но неизбежный вопрос: имеет ли общество право на искусство, пока не разрешен вопрос о «голодных и раздетых», пока существует несправедливость? И что такое, собственно, искусство, если ему нет дела да несправедливости?

Ответ Писарева может не нравиться нам. Но это не отменяет вопроса. Припомним, кстати, что столь же резко ставил его позднее и почти так же отвечал на него ни в чем почти не схожий с Писаревым Толстой.

«Я пишу весело», — сказал как-то о себе литературный критик. Вот этот веселый, свободный, молодой дух, дух правды и исследования, и есть источник непреходящего обаяния страниц Писарева.

Жизнь бывает иногда жестоко последовательна. Словно бы желая представить в личности Писарева законченный и не затуманенный позднейшими переменами облик человека в пору его самостоятельного становления, она обрывает его путь в самом начале.

Едва выйдя из Петропавловки, едва приступив к новым замыслам и работам, Писарев неожиданно и нелепо погибает. Он утонул неполных двадцати восьми лет во время купания на курорте Дуббельн под Ригой.

Это случилось 4 июля 1868 года, более ста лет назад.

В. Рыбаков, из статьи журнала „Семья и школа»

Источник: http://mamotvet.ru/d-i-pisarev-literaturnyj-kritik-zhizn-i-trudy-statya/